Communiqué de l’Observatoire des libertés et du numérique (OLN)

Jeudi 10 octobre, le Sénat examine le projet de loi antiterroriste. Il s’agira d’une lecture unique, puisque le gouvernement, confondant précipitation et efficacité, a décidé de la procédure d’urgence.

L’Observatoire des libertés et du numérique (OLN) considère que cette décision prive la représentation nationale d’un débat normal sur les libertés publiques, dans lequel les arguments contraires auraient mérité d’être entendus.

Si la lutte contre le terrorisme est légitime, elle ne peut justifier de légiférer en urgence sous le coup de la peur et de l’émotion, et d’adopter des lois toujours plus liberticides. Les événements récents posent sans aucune contestation possible la nécessité de procéder à la poursuite, à l’arrestation et au jugement de criminels. Mais sans le respect des principes, la lutte contre le terrorisme se réduit, aux dépens de la justice et des libertés publiques, à une vengeance sans fin. Amender encore une fois l’arsenal déjà lourd de la lutte antiterroriste dans ces circonstances, c’est prendre le risque de dissoudre la délibération démocratique dans une posture évènementielle. A chaque fois qu’en matière législative, on fait vite, on ne fait pas bien. Et c’est exactement le cas avec la future « loi antiterroriste », déjà votée par l’Assemblée nationale et qui va suivre la procédure d’urgence : une seule lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Une fois de plus, au lieu de procéder à une évaluation des lois existantes avant d’en promulguer une nouvelle qui pourrait tenir compte de l’expérience, ce qui tient lieu d’analyse, c’est le recours législatif immédiat et l’illusion est ainsi donnée que l’on a pris en haut lieu la mesure du danger. Aujourd’hui le combat contre le « djihad », comme hier celui contre le terrorisme, fait que, de coups de menton virils en déclarations martiales, la cause est entendue : la patrie est en danger et les atermoiements ne sont plus de mise, même quand il s’agit des libertés publiques. Que les prises de position honteuses de certains à droite, comme celle du député UMP Alain Marsaud, qui invitait à « s’asseoir sur les libertés », ne viennent pas éclipser le fait qu’aujourd’hui encore la balance entre sécurité et libertés va dans le même sens, déséquilibrée qu’elle est vers toujours plus de diminution des droits. Développement sans fin d’un arsenal répressif déjà très lourd, création d’une nouvelle infraction de l’intention, création de pouvoirs exorbitants de l’administration sur les citoyens, leurs déplacements, leur expression, notamment sur le Net, détricotage du droit de la presse, accroissement des pouvoirs de police et de la justice dans des domaines allant bien au-delà du terrorisme : autant de dévoiements de notre droit, que la lutte contre le terrorisme ne saurait légitimer.

L’argument est d’autant plus efficace que la situation internationale est extrêmement dangereuse. A l’engagement militaire sur un théâtre extérieur correspond une relativisation des libertés fondamentales pour tenter de dominer l’incertitude de la période, ce qui suffirait à dévaloriser, voire annihiler la critique.

C’est ainsi que dans la loi antiterroriste, ses motifs n’ont que la peur comme conseillère. La Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) tout comme la Commission numérique de l’Assemblée nationale et le Conseil national du numérique se sont d’ailleurs montrés, dans leurs avis, extrêmement critiques sur son contenu. Mais il en adviendra de ce texte comme d’autres : le gouvernement ni ne consulte ni ne sollicite un avis, dont il avait bien pressenti qu’il mettrait à jour l’illégitimité et l’inefficacité de telles atteintes aux droits et libertés.

Au rebours de cette courte vue, l’Observatoire des libertés et du numérique (OLN) considère que l’expérience de ces lois appliquées dans le monde (en particulier aux Etats-Unis, qui s’en sont faits le parangon avec le Patriot Act), montre que celui-ci n’est pas devenu plus sûr avec ces méthodes. A moins d’être aveugle, il faut bien constater que le terrorisme ne faiblit pas quand tombent les libertés publiques. Dans les pays mêmes qui pratiquent à un degré ou à un autre la suspension des libertés dans ce cadre, les effets sont médiocres voire contre-productifs.

C’est à l’audition d’une multiplicité de points de vue, constitutionnel, juridique, politique, social, qu’il eût fallu procéder. Mais le débat n’a pas eu lieu puisque les initiateurs de la loi, telle qu’elle est, disent qu’il n’y a pas d’autre politique possible. Les questions ne seront donc pas posées. C’est ce à quoi les organisations qui composent l’OLN ne peuvent pas se résoudre. L’OLN appelle les sénateurs à tenir le débat, et, s’ils ne refusent pas d’adopter la loi, à tout le moins à proposer des amendements propres à apporter des garanties. Il appelle enfin les parlementaires à utiliser en tout état de cause leur possibilité de soumettre la loi au Conseil constitutionnel.

Organisations membres de l’OLN : Cecil, Creis-Terminal, LDH, Quadrature du Net, Saf, SM.

Contact : contact-oln@ldh-france.org

Paris, le 8 octobre 2014

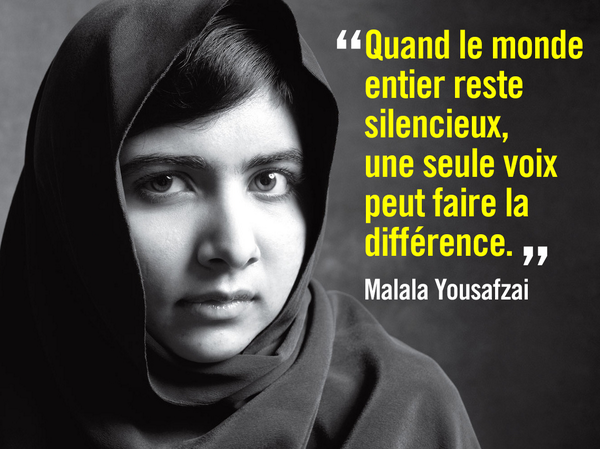

(Ce dessin ne fait pas partie du communiqué de l'OLN)

voix. Nous sommes à leurs côtés. Faisons en sorte que les dirigeants russes sachent que le reste du monde n'est pas indifférent. Nous ne resterons pas silencieux, nous ferons entendre notre voix en soutien à la société civile russe.

voix. Nous sommes à leurs côtés. Faisons en sorte que les dirigeants russes sachent que le reste du monde n'est pas indifférent. Nous ne resterons pas silencieux, nous ferons entendre notre voix en soutien à la société civile russe.  indépendants qui émettent des critiques à l'encontre du gouvernement peuvent désormais être bloqués du jour au lendemain, sans décision de justice préalable. Plusieurs médias en ligne indépendants, dont

indépendants qui émettent des critiques à l'encontre du gouvernement peuvent désormais être bloqués du jour au lendemain, sans décision de justice préalable. Plusieurs médias en ligne indépendants, dont  victoire spectaculaire devant la justice étasunienne.

victoire spectaculaire devant la justice étasunienne.