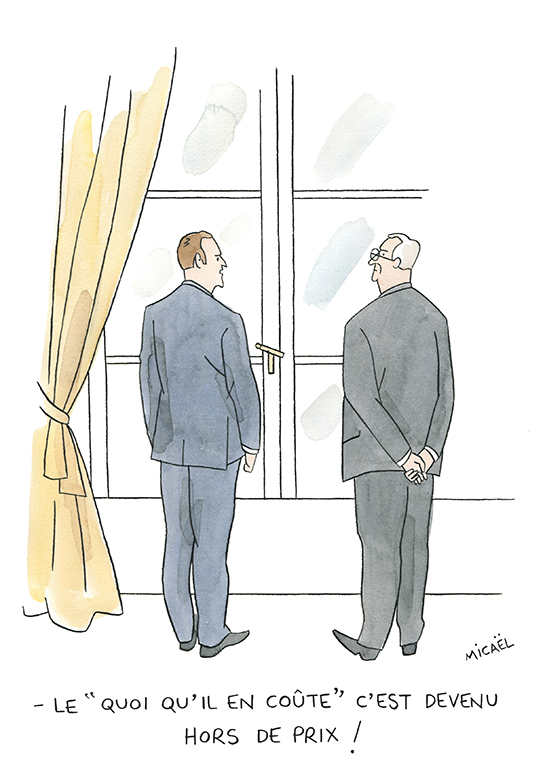

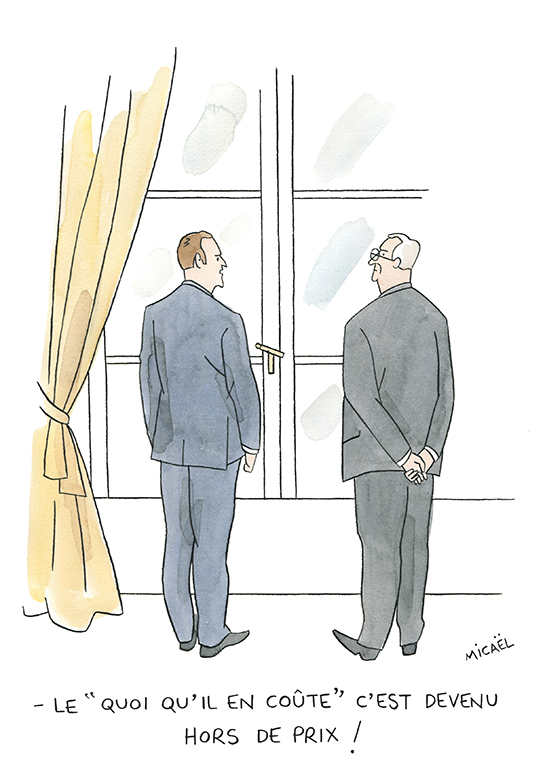

Dessin de Micaël pour "Le Monde"

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Dessin de Micaël pour "Le Monde"

2021 marque l’année européenne du rail, l’occasion de se pencher sur la relance des trains longue distance, comme alternative concrète et réaliste à l’avion. Malgré les difficultés techniques, il est possible d’initier dès 2021 un réseau européen efficace de jour comme de nuit. Même s’il n’a pas vocation à remplacer toutes les liaisons aériennes, France Nature Environnement affirme au travers de deux rapports publiés aujourd’hui, que le train peut devenir l’option « par défaut » pour une grande partie de nos déplacements en Europe.

Un exemple de réseau européen longue distance : le Trans Europ Express 2.0

Le ministère allemand des Transports a proposé, en septembre 2020, une vision pour les trains longue distance en Europe, baptisé Trans Europ Express 2.0, en hommage à l’ancien réseau de trains qui parcourait l 'Europe jusque dans les années 80. Le réseau se composerait de 4 lignes diurnes et de 8 lignes de trains de nuit.

Sans nécessiter de nouvelles infrastructures importantes, le TEE 2.0 pourrait relier plusieurs villes européennes sans changement de train, permettant ainsi aux voyageurs de gagner en temps et en confort.

Le projet « Hercule », inspiré par des banques d’affaires, ne s’inscrit absolument pas dans une logique d’intérêt général mais dans une logique strictement financière. Logique initiée avec la déréglementation imposée par l’Union européenne et conduite par les gouvernements successifs : la facture des usagers a flambé, les investissements nécessaires sur l’outil productif ne sont plus assurés, la péréquation tarifaire est menacée alors que c’est un élément essentiel à notre démocratie. Nous exigeons que soit effectué le bilan financier, humain, écologique des directives de déréglementation du secteur de l’énergie.

A l’unisson de l’ensemble des fédérations du secteur de l’énergie et des personnels du groupe EDF, ainsi que de plusieurs confédérations, nous demandons au Président de la République de renoncer au projet « Hercule ».

Puisque l'avenir énergétique du pays est intimement lié à celui d'EDF, il nous paraît indispensable que son avenir et sa mobilisation au service des enjeux énergétiques et climatiques du pays fassent l'objet d'un véritable débat social et démocratique avec l’ensemble des citoyens : que l’on soit usager, salarié du secteur ou élu, l’énergie est notre bien commun !

Toutes et tous doivent se mobiliser avec l’ensemble des organisations associatives, syndicales et politiques (aux niveaux national et local) pour la défense et le développement du service public et la promotion de ses valeurs.

Toutes et tous ont vocation à converger pour se mobiliser dans le cadre collectif créé ce jour : le Collectif national « Pour un véritable service public de l’énergie ! ».

Alors qu’une décision sur la construction de nouveaux EPR n’est officiellement pas censée advenir avant le prochain quinquennat, EDF a franchi une nouvelle étape dans le fait accompli, confirmant avoir déjà passé commande à Framatome pour la fabrication de pièces pour 6 réacteurs ! Nous dénonçons avec force cette tactique du pied dans la porte, ainsi que le double jeu du gouvernement, qui appuie indirectement le fait accompli d’ EDF.

Depuis plus d’un an, le gouvernement entretient le flou sur la construction de nouveaux réacteurs, demandant à EDF de se mettre en ordre de marche pour prouver, d’ici mi-2021, sa capacité à construire 6 nouveaux réacteurs, tout en répétant qu’une décision ne sera pas prise avant 2022, comme l’a récemment répété Barbara Pompili [1].

Mais EDF, elle, semble considérer que la décision est déjà actée. Après avoir quasiment déjà déterminé les sites choisis (Penly, et semble-t-il aussi Gravelines et Tricastin/Bugey), EDF déclare maintenant avoir demandé à Framatome de "lancer la production de certaines pièces forgées" destinées à la construction de six nouveaux EPR. 600 pièces métalliques pourraient être fabriquées à l’usine du Creusot, où perdurent certaines mauvaises pratiques [2].

Publi par FNE le 25.01.2021

Réellement préservées, les « aires marines protégées » ? Dans une carte dévoilée aujourd’hui, France Nature Environnement dresse un constat : on pêche presque autant dans les aires marines protégées du golfe de Gascogne qu’en dehors. Et avec les mêmes méthodes de pêche destructrices. Des chiffres stupéfiants qui viennent rappeler que sur les 23,5% des mers françaises « protégées », seulement 1,6% bénéficient d’une protection forte réelle. Pour France Nature Environnement, la nouvelle Stratégie Nationale pour les Aires Protégées ne permettra pas d’atteindre une protection suffisante et efficace dans ces sites.

Les aires marines protégées n’empêchent pas les pêches destructrices

Les scientifiques sont formels : la principale cause de dégradation des océans est la surpêche et le recours à des techniques de pêche destructrices[1]. Alors que l’état de la biodiversité marine dans l’espace maritime français est particulièrement préoccupant[2], une limitation des impacts de la pêche et une protection des zones les plus vulnérables semble indispensable. Ça tombe bien, 23,5% des mers françaises sont classées en « aires marines protégées ». Mais ce statut suffit-il réellement à préserver la biodiversité de nos océans ? France Nature Environnement a mené l’enquête. Verdict : la surpêche et le recours à des techniques de pêche destructrices se déroulent aussi dans les aires marines protégées… avec presque autant d’intensité qu’en dehors[3].

Découvrir la carte "Devine où je vais pêcher ?"

Au moyen d’une carte détaillant le nombre d’heures de pêche exercées entre 2015 et 2018 dans les aires marines protégées du golfe de Gascogne, France Nature Environnement dresse le bilan de quatre méthodes de pêche dont les impacts sur les milieux marins sont avérés : le chalut pélagique, les filets maillants, le chalut de fond et la pêche à la drague. Rien qu’en 2018, on évalue à plus de 174 000 le nombre d’heures de pêches destructrices dans ces aires protégées, contre 235 000 en dehors. Et les bateaux sont à 95,8% français. Concrètement, le chalut pélagique et les filets maillants capturent de nombreuses espèces non ciblées comme les tortues, les requins et les mammifères marins. Les dauphins, pourtant protégés par la loi, sont capturés par milliers chaque année et meurent, pris au piège dans ces filets. France Nature Environnement milite pour l’interdiction immédiate de ces méthodes de pêche[4]. Le chalut de fond et la pêche à la drague, de leur côté, raclent les fonds marins et ont des conséquences dramatiques[5] sur les organismes et les habitats, comme les récifs et les bancs de sable.

Anticor a demandé le renouvellement de l’agrément ministériel qui lui permet d’intervenir dans des procès majeurs impliquant des actes de corruption. Cet agrément est une condition sine qua non pour saisir un juge d’instruction. Le Premier Ministre a jusqu’au 2 février pour donner sa réponse.

Mini-moyens, maxi-influence : Anticor & les affaires d’État

Depuis sa création en 2002, 5000 adhérents ont rejoint Anticor. Cette petite association, qui n’accepte ni subvention publique, ni don des entreprises, défend sans relâche l’intérêt général. Elle le fait notamment grâce à cet agrément. Anticor l’a obtenu en 2015 et en 2018. Il a permis à l’association d’intervenir dans de nombreux procès : pour éviter que des scandales politiques soient enterrés mais aussi pour favoriser une culture de l’éthique.

L’agrément, condition sine qua non de son action en justice

En France, le parquet décide seul de l’opportunité des poursuites : il peut donc classer une plainte sans suite. Or, dans les affaires politico-financières, l’action du parquet, hiérarchiquement soumis au Ministre de la justice, peut s’avérer difficile. Lorsque le parquet refuse de poursuivre, rien ne peut faire obstacle à sa décision, excepté une constitution de partie civile, qui nécessite un agrément ministériel prévu par la loi.

Des procès qui agacent le pouvoir

D’abord perçue comme un intrus dans des procès politico-financiers majeurs, l’association s’est au fil du temps imposée comme un acteur judiciaire de premier plan. Mais ses procès agacent le pouvoir :

• L’affaire Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale, mis en examen ;

• L’affaire Alexis Kohler, secrétaire général de l’Élysée ;

• Mais aussi… l’affaire Alstom, l’affaire dite des « sondages de l’Élysée », les 13 milliards de dérapage financier du Grand Paris, le dossier des fraudes massives aux subventions agricoles en Corse mais aussi de très nombreux dossiers moins médiatiques concernant de petits élus.

Extraits de l'article de Bastamag publié le 07.01.2021

Pour satisfaire les exigences des actionnaires, Michelin annonce vouloir supprimer 2300 emplois en trois ans. Elle rejoint ainsi d’autres membres du CAC40, parmi lesquels Danone, Sanofi ou Total qui suppriment des emplois alors qu’elles versent des dividendes et profitent de l’argent public.

En lieu et place des traditionnels vœux de nouvelle année, les salariés de Michelin ont appris que leur direction souhaitait supprimer 2300 emplois sur trois ans : 1200 dans les activités industrielles, et 1100 dans les activités tertiaires du groupe. « Il s’agit de l’un des plus grands plans sociaux qu’ait lancé l’entreprise alors que les usines tournent à plein régime et que le groupe fait 1,7 milliard d’euros de bénéfice », a réagi avec colère et surprise Jérôme Lorton, délégué syndical central Sud chez Michelin et cité par Le Monde.