Il y a près de 10 ans, des zones "Natura 2000 " ont été définies dans les vallées de l'Aisne et de l'Aire.

Après une longue phase de sommeil, le processus s'est réactivé à partir de 2009. La 2C2A est devenue maître d'ouvrage de la démarche, puis le travail sur les documents d'objectifs s'est mis en place. Deux associations, la Ligue de Protection des Oiseaux et le REgroupement des Naturalistes ARDennais ont fait le travail de terrain.

Une réunion s'est tenue hier à Grandpré pour informer le public de l'avancée du dossier.

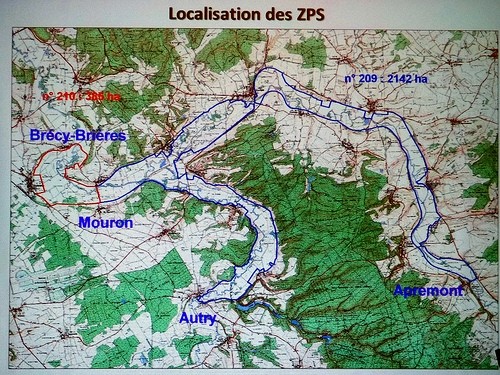

En bleu et en rouge, le contour des zones

La validation des documents par le comité de pilotage va donc permettre de définir les objectifs sur les

Natura 2000 est un réseau de préservation de la biodiversité mis en place par l'Europe. La France s'est montrée longtemps un mauvais élève dans sa réalisation sur son territoire. En France les mesures ne sont pas imposées, mais des contrats sont signés avec les exploitants agricoles du secteur. Ils peuvent porter sur la fauche tardive, la préservation des haies, la remise en pâture ou autre.

Parmi les objectifs à préserver, les oiseaux sont au premier plan, car Natura 2000 fait suite aux directives oiseaux qui existaient antérieurement.

L'espèce emblématique de cette zone est le râle des genets (en voie de disparition). Mais on y trouve 48 espèces recensées appartenant à

Il faut citer la présence de grosses colonies d'hirondelles de rivage, de pies-grièches (ci-dessus), du courlis cendré (ci-contre), ou de petits gravelots qui sont tous à protéger.

Il restera aux techniciens en charge du projet à susciter des volontaires pour contractualiser et à contrôler au long cours l'efficacité des mesures

Celui-ci est lié à la "solidarité gouvernementale" règle qui empêcherait un ministre d'exprimer le moindre désaccord avec la position officielle du gouvernement.

Celui-ci est lié à la "solidarité gouvernementale" règle qui empêcherait un ministre d'exprimer le moindre désaccord avec la position officielle du gouvernement. mesures de développement durable.

mesures de développement durable.