La publication de l'étude du professeur Séralini sur les OGM a fait couler beaucoup d'encre et elle a suscité beaucoup de commentaires.

Le plus gros de la réaction passionnelle engendrée par cette publication retombe un petit peu, il nous semble légitime de donner notre point de vue personnel.

Les OGM présentent des effets indésirables majeurs, suffisamment sérieux et étayés pour pouvoir se  faire une opinion.

faire une opinion.

On peut mettre en avant le monopole détenu par des entreprises multinationales, dont Monsanto. Ces entreprises dont le but premier est de faire des bénéfices, tendent par des brevets sur les OGM à acquérir un monopole sur les semences, et à priver les agriculteurs du libre choix de la gestion de leurs terres.

Il faut également souligner que le plus grand nombre d'OGM est élaboré dans le but de les rendre résistants à des herbicides. Cette démarche sous-tend une utilisation accrue des ces pesticides, ce qui réalise un non sens écologique.

L'étude de Séralini ne porte pas sur ces points, mais sur le danger potentiel des OGM pour la santé. Cet effet possible ne nous semble pas le plus important à soulever, en effet les OGM seraient inoffensifs pour la santé que leur usage resterait une aberration pour les raisons exposées plus haut.

Mais comme cette étude porte sur ce point, que peut-on en penser ?

Notre ressenti (subjectif) et notre jugement (après lecture des nombreux argumentaires positifs ou négatifs) n'est pas en faveur de cette étude.

Plusieurs points nous apparaissent comme très gênants. Il est difficile en peu de lignes de revenir sur tous les points litigieux et sur tous les arguments défendus de part et d'autres.

Citons en premier lieu la publication de cette étude dans un hebdomadaire grand public, avec photos choc et non communication du papier aux journalistes spécialisés. C'est une méthode inhabituelle qui ajoute du sensationnel, mais retire de la crédibilité.

Du point de vue scientifique, la plus grande faiblesse de l'étude est la taille des groupes qui rend l'analyse des résultats difficile voire impossible. Pour ceux qui aiment les statistiques on peut lire cet avis : http://www.math.u-psud.fr/~lavielle/commentaires_stat.pdf

Voici sa conclusion :

Le protocole et les outils statistiques utilisés souffrent de graves lacunes et faiblesses méthodologiques qui ne permettent absolument pas de soutenir les conclusions avancées par les auteurs.

i) Une analyse statistique rigoureuse des résultats obtenus lors de cette étude ne met en évidence

- aucune différence statistiquement significative de la mortalité des rats dans les groupes contrôle et expérimentaux,

- aucune différence statistiquement significative des nombres de tumeurs dans les groupes contrôle et expérimentaux.

ii) La méthodologie statistique employée pour l’analyse des paramètres biochimiques est inadéquate et ne permet pas de conclure à l’existence de différences statistiquement significatives entre les groupes traités et témoin.

Pour ceux qui aiment moins les statistiques, on peut résumer qu'avec des lots si petits, on pouvait s'attendre à ce que toutes les rates portent des tumeurs en fin d'étude sans que cela ne prouve rien. Et il difficile dans une étude d'aller au-delà de 100% d'effet ; on pouvait démontrer dès le départ que rien n'est prouvable avec ce protocole.

On peut penser que Lavielle (le statisticien cité plus haut) n'est pas objectif, mais il n'est pas le seul à dire cela.

Et que répondent les partisans de Séralini ? On peut lire ceci dans l'article des scientifiques qui pétitionnent en faveur de l'étude :"D’autre part, le protocole suivi dans cette étude présente des défauts qui font débat au sein de la communauté scientifique. Mais en tout état de cause, disqualifier le protocole suivi dans le cadre de cette étude revient à disqualifier du même coup les données ayant fondé les décisions d’acceptation des OGM par les experts."

Écrire que les études de Monsanto sont au même niveau que celle de Séralini revient à dire que l'étude de Séralini n'est pas meilleure que celles de Monsanto. Ce qui n'est pas vraiment un compliment.

Écrire que les études de Monsanto sont au même niveau que celle de Séralini revient à dire que l'étude de Séralini n'est pas meilleure que celles de Monsanto. Ce qui n'est pas vraiment un compliment.

Les réponses de l'intéressé tournent souvent autour de cet argument : au moins j'ai montré que les études de Monsanto étaient très faibles. Si c'est ce qu'il voulait prouver, il n'a pas pris la bonne méthode Il est très utile de lire à ce sujet l'avis de Cédric Villani lors de son audition à l'assemblée nationale. Le mathématicien, qui n'est pas directement engagé dans le débat, donne ses arguments et sa position. Nous le suivons en quasi totalité dans son raisonnement, qu'il expose beaucoup plus complètement et plus clairement que le fait cette note.

Lisez cettte déposition qui est consultable par ce lien

Notre opinion totalement négative sur les OGM n'est pas remise en question par l'étude Séralini, mais dans ce domaine comme dans d'autres, ce n'est pas parce que l'on partage le même avis que quelqu'un que l'on doit être d'accord avec tout ce qu'il dit.

Pour terminer et pour répondre par avance aux mauvaises langues (Si ! Il en existe, on en a déjà rencontré), le jet privé dont dispose depuis peu la rédaction de l'Anvert n'est pas un cadeau de Monsanto, il a été simplement acquis grâce aux nombreux abonnements reçus récemment.

Jean-Luc Lambert

(Cet article ne reflète la position de tous les membres du groupe Écologie-Solidarité, qui n'ont pas débattu sur ce point et donc n'ont pas pris de position collective)

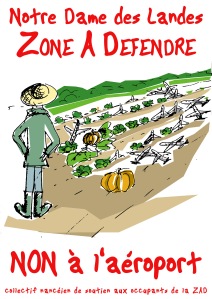

des occupants "sans droit ni titre".

des occupants "sans droit ni titre".

l’énergie et de maîtrise de l’énergie, membre de l’association Global Chance.

l’énergie et de maîtrise de l’énergie, membre de l’association Global Chance. actualisée, soit encore 2,5 milliards de plus. Par rapport à l'estimation initiale de 2005, le coût a plus que doublé, on arrive presque au triple du chiffre annoncé.

actualisée, soit encore 2,5 milliards de plus. Par rapport à l'estimation initiale de 2005, le coût a plus que doublé, on arrive presque au triple du chiffre annoncé. faire une opinion.

faire une opinion. Écrire que les études de Monsanto sont au même niveau que celle de Séralini revient à dire que l'étude de Séralini n'est pas meilleure que celles de Monsanto. Ce qui n'est pas vraiment un compliment.

Écrire que les études de Monsanto sont au même niveau que celle de Séralini revient à dire que l'étude de Séralini n'est pas meilleure que celles de Monsanto. Ce qui n'est pas vraiment un compliment.