Si la culture est le plus souvent citadine, Briquenay démontre une fois de plus qu'elle peut aussi être rurale.

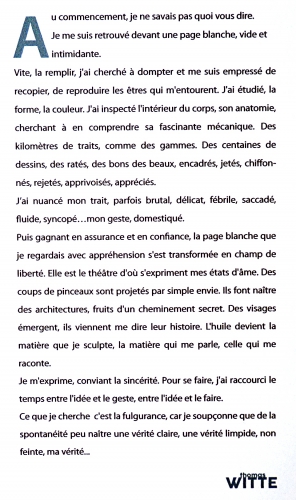

Dans ce petit village de l'Argonne, on pratique surtout la polyculture. Pas étonnant donc que la prestation de ce jour, au centre Les Tourelles de Vouziers, ait mêlé musique et peinture. Le plasticien invité avait écrit dans son texte de présentation "de la spontanéité peut naître une vérité claire, une vérité limpide, non feinte". Cette même vérité jaillissait de la musique des Briquenay'sbires, propulsée par des rythmes qui semblaient spontanés et par des textes d'une portée limpide.

Les Briquenay'sbires jouent un blues villageois qui n'a pas honte de son terroir, tout en s’inspirant des grands classiques, pour la musique aussi bien que pour les paroles. Il ne s'agit pas de caricature, même si l'humour est présent, mais d'une réappropriation rurale et argonnaise de la culture afro-américaine. Le groupe s'est bien étoffé depuis ses débuts, et à voir la salle ultra-bondée, on constate que son public a grandi au moins aussi rapidement que lui.

Les derniers spectateurs arrivés ont dû occuper l'escalier, et un certain nombre est même resté dans la  salle située en dessous. C'est là qu'est installée l'exposition de Thomas Witte, qui constituait le deuxième temps fort de cet après-midi. Le bassiste s'est donc retrouvé plasticien pour ce vernissage, démontrant sans contexte qu'il possède plus d'une corde artistique à son arc. Dessins, peintures et sculptures étaient répartis dans la salle d'exposition des Tourelles, et ils y resteront jusqu'au 31 janvier.

salle située en dessous. C'est là qu'est installée l'exposition de Thomas Witte, qui constituait le deuxième temps fort de cet après-midi. Le bassiste s'est donc retrouvé plasticien pour ce vernissage, démontrant sans contexte qu'il possède plus d'une corde artistique à son arc. Dessins, peintures et sculptures étaient répartis dans la salle d'exposition des Tourelles, et ils y resteront jusqu'au 31 janvier.

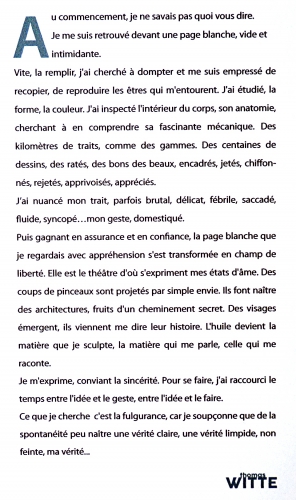

Le travail de l'artiste a manifestement été fort apprécié par les personnes présentes. Les remarques entendues allaient toutes dans ce sens, ainsi que les écrits couchés sur le livre d'or. Après une présentation de Sylvain Machinet, le président de Tourelles, Thomas Witte a prononcé quelques mots en remerciant tous ceux qui l'ont aidé à réaliser cette exposition. Quant au sens de son travail, il est clairement exprimé dans le texte qu'il avait écrit en vue de ce vernissage.

Voici en illustration (malheureusement pas sonore) quelques clichés de ce moment très convivial et parfaitement réussi.

Les Briquenay'sbires en action

Un artiste qui joue aussi de la scie musicale à ses heures perdues.

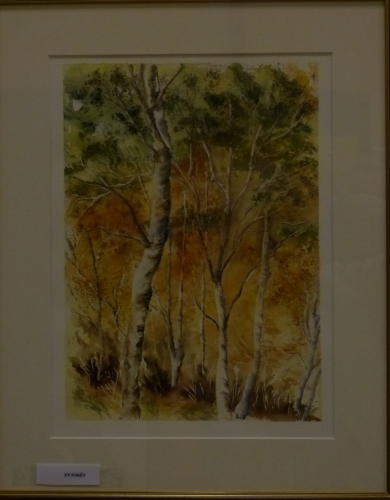

Tourmenté, peut-être, mais lumineux.

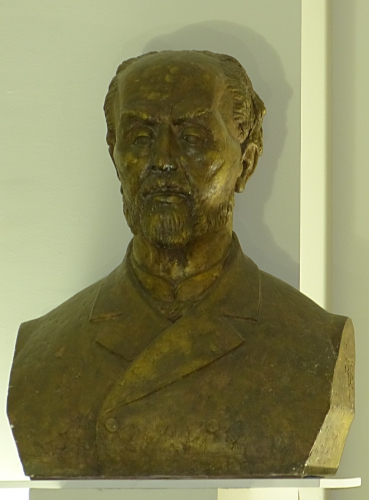

Un sourire vivant, fixé à jamais.

Si des explications se trouvaient nécessaires.

Thomas Witte, un nom à retenir.

L'artiste devant une des ses œuvres.

salle située en dessous. C'est là qu'est installée l'exposition de Thomas Witte, qui constituait le deuxième temps fort de cet après-midi. Le bassiste s'est donc retrouvé plasticien pour ce vernissage, démontrant sans contexte qu'il possède plus d'une corde artistique à son arc. Dessins, peintures et sculptures étaient répartis dans la salle d'exposition des Tourelles, et ils y resteront jusqu'au 31 janvier.

salle située en dessous. C'est là qu'est installée l'exposition de Thomas Witte, qui constituait le deuxième temps fort de cet après-midi. Le bassiste s'est donc retrouvé plasticien pour ce vernissage, démontrant sans contexte qu'il possède plus d'une corde artistique à son arc. Dessins, peintures et sculptures étaient répartis dans la salle d'exposition des Tourelles, et ils y resteront jusqu'au 31 janvier.

Il faut croire que le ministère de la culture et de la communication couvre notre journal d’une tendresse particulière. En 2012, Le Monde diplomatique trônait à la 178e position des deux cents titres les plus aidés. Loin derrière Télécâble Sat Hebdo (27e), Closer (91e) ou Le Journal de Mickey (93e), alors que les aides à la presse prétendent encourager la « libre communication des pensées et des opinions » et « éclairer le citoyen ». En 2013, nous avons disparu de la liste, tandis que L’Opinion, le quotidien semi-officiel du Mouvement des entreprises de France (Medef), lancé avec l’argent de M. Bernard Arnault, première fortune nationale, y entrait. En 2014, l’Etat aura ainsi trouvé le moyen d’amputer le reliquat maigrichon des subsides dont profitait encore notre publication.

Il faut croire que le ministère de la culture et de la communication couvre notre journal d’une tendresse particulière. En 2012, Le Monde diplomatique trônait à la 178e position des deux cents titres les plus aidés. Loin derrière Télécâble Sat Hebdo (27e), Closer (91e) ou Le Journal de Mickey (93e), alors que les aides à la presse prétendent encourager la « libre communication des pensées et des opinions » et « éclairer le citoyen ». En 2013, nous avons disparu de la liste, tandis que L’Opinion, le quotidien semi-officiel du Mouvement des entreprises de France (Medef), lancé avec l’argent de M. Bernard Arnault, première fortune nationale, y entrait. En 2014, l’Etat aura ainsi trouvé le moyen d’amputer le reliquat maigrichon des subsides dont profitait encore notre publication.

Cette année c'est une Ardennaise, bien connue des Vouzinois qui est l'invité d'honneur de l'exposition. Isabelle Quentin-Juhlès (photo ci-contre) a déjà présenté à plusieurs reprises ses œuvres à Vouziers, et elle donne également des cours dans le cadre du FJEP-CS.

Cette année c'est une Ardennaise, bien connue des Vouzinois qui est l'invité d'honneur de l'exposition. Isabelle Quentin-Juhlès (photo ci-contre) a déjà présenté à plusieurs reprises ses œuvres à Vouziers, et elle donne également des cours dans le cadre du FJEP-CS.