société - Page 168

-

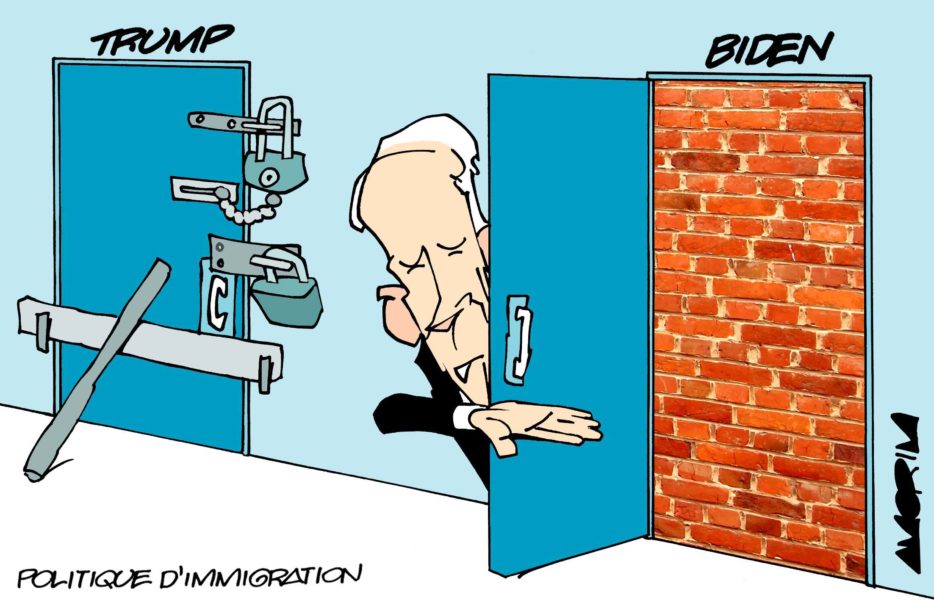

Joe Biden face à la crise migratoire

-

Marchands de sommeil : une lutte de longue haleine

Communiqué de la fondation Abbé Pierre le 25.03.2021

Ils louent en grand nombre et à prix d’or des caves, des sous-sols, des chambres de moins de 9 m2, des logements insalubres, des micro-logements… autant de lieux impropres à l’habitation et non prévus à la location, dangereux pour la sécurité et la santé de leurs occupants. Ce sont contre ces propriétaires sans scrupules que l’on nomme marchands de sommeil que l’Espace Solidarité Habitat (ESH) mène un combat de longue haleine depuis sa création, se portant récemment deux fois partie civile lors de procès parisiens, en 2018 et en 2019.

Ces trois dernières années, l’ESH a effectué une trentaine de signalements auprès du procureur en charge de la lutte contre l’habitat indigne à Paris.

« Il y a un travail important d’accompagnement des victimes des marchands de sommeil qui est tout à fait spécifique car il faut d’abord identifier le problème. On cherche à comprendre dans quelles conditions la personne est logée, le locataire ne vient jamais nous dire « je suis victime d’un marchand de sommeil », il n’en n’a pas conscience.

En général, les personnes viennent nous voir car elles ont reçu un congé de leur propriétaire, une régularisation de charges trop importante, une assignation au tribunal … Nous tirons petit à petit les fils de la pelote de laine avant de nous rendre compte que le logement est insalubre, dangereux ou qu’il s’agit d’un local impropre à l’habitation. Parfois c’est à partir d’un signalement, d’un témoignage, d’un riverain, d’un ami que nous sommes amenés à intervenir. Lorsque l’on se rend sur place, on découvre la problématique du logement, un plancher qui s’écroule, une suroccupation importante, un logement très humide…… On interroge les voisins, on enquête étage par étage et on se renseigne sur le propriétaire pour savoir s’il s’agit de la même personne.

-

Planter des arbres pour compenser nos émissions de CO2 : décryptage d’un phénomène de mode

Entreprises, communes, personnalités politiques, particuliers… Pas un jour ne passe sans l’annonce d’un projet de plantation d’arbres pour compenser nos émissions carbone. Si on peut se réjouir de cet engouement, et d’autant plus en cette période de crise sanitaire, que valent réellement ces projets ? France Nature Environnement fait le point.

Pourquoi parle-t-on de « compensation carbone » ?

La compensation carbone repose sur un principe simple : les gaz à effet de serre ont des effets globaux sur le réchauffement planétaire, une tonne de CO2 émise en un endroit pourrait donc être annulée par une tonne de CO2 absorbée ailleurs.

La plantation d’arbres figure parmi les principaux mécanismes de la compensation. Les arbres, qui absorbent durant leur croissance le CO2 présent dans l’atmosphère et le stockent, constituent en effet de véritables réservoirs. Les forêts sont d’ailleurs le premier puits de carbone terrestre. En France, elles séquestrent près de 20 % de nos émissions[1].

En plantant des arbres –et donc en stockant du carbone– en un endroit, il serait alors possible de compenser les émissions de nos déplacements en voiture ou en avion par exemple. Mais ce système peut-il vraiment permettre d’enrayer les émissions planétaires ?

-

Avec Cigéo, fin des libertés individuelles et collectives ?

Communiqué de Burestop le 25.03.2021

A chaque étape de son avancée, le projet de stockage des déchets nucléaires en Meuse-Haute-Marne renforce toujours plus une politique de contrôle de la population et de répression injustifiée qui empoisonne le quotidien des riverain-es. Qu’en sera-t-il si Cigéo est autorisé et s’installe ?

Autour de Bure, une campagne répressive hors-norme

Dès l’arrivée du projet en Meuse-Haute-Marne, la population s’est vue imposer une surveillance systématique de toute manifestation d’opposition : encadrement policier de tout rassemblement, intimidations et surveillance...

Alors que de nombreux militant-es expertisent le dossier Cigéo, informent, engagent des recours contre l’avancée d’un projet technologiquement et éthiquement toujours plus contesté, ce besoin d’apeurer s’est renforcé à partir de 2016. Un escadron de gendarmerie spécifique est installé à Gondrecourt-le-Château. Contrôles incessants des habitant-es, perquisitions, gardes-à-vue, dizaines de procès pour des motifs mineurs et mois de prison sont dénoncés notamment par la Ligue des Droits de l’Homme dans son rapport de 2019. De même, dans un jugement rendu le 11 juin 2020, la Cour d’Appel de Nancy a estimé que les réquisitions du procureur de Bar-le-Duc autorisant les gendarmes à contrôler de manière quasi permanente les habitants porte atteinte aux libertés individuelles et ont été jugés illégaux.Entre 2017 et 2019, 29 personnes ont été mises sur écoute, des voitures de militant-es ont été équipées de balises de surveillance. Une « cellule Bure » créée à Nancy a mobilisé entre 5 et 10 policiers pendant plusieurs années. En 2018, une vague de perquisition chez 11 personnes suivies de gardes à vue ont débouché sur un procès à l’instruction fleuve (plus de 15 000 pages). Interdictions de territoire, contrôles judiciaires, interdiction de tout contact entre plus d’une dizaine de militant-es démontrent bien l’ampleur de ce qui se joue à Bure : il faudrait tuer impérativement et « quoi qu’il en coûte » toute contestation du projet Cigéo !

-

Nouveau coup de canif d’Erdogan contre la démocratie et les droits des femmes !

Dans un décret publié le 19 mars, le chef de l’Etat turc, Recep Tayip Erdogan a décidé, de manière autocratique, le retrait de la Turquie de la Convention d’Istanbul !

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dites Convention d’Istanbul, a été adoptée en 2011, et entrée en vigueur en 2014. C’est le premier traité qui fixe des normes juridiquement contraignantes au niveau européen pour prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles, et, qui contraint les Etats signataires à adopter une législation réprimant les violences.

Ce texte, ratifié par le Parlement turc, ne peut être annulé ainsi par simple décret présidentiel !

Enfreignant encore une fois toutes les règles de droit, Erdogan tente de justifier son décret anticonstitutionnel en avançant que la Convention inciterait au divorce et qu’elle aurait été détournée par un groupe d’individus cherchant à « normaliser l’homosexualité ». Il adresse ainsi un message cinglant aux femmes : la structure familiale turque est et doit rester machiste, féodale, homophobe et misogyne ! Il adresse sans détour un message de soutien aux assassins, aux agresseurs, aux violeurs, … !

-

Qatar 2022 : la FIFA fait défaut sur le terrain des droits humains

Publié le 23.03.2021 par Amnesty International.Alors que le début du tournoi de qualification pour la Coupe du monde de football est imminent, le Qatar continue d’exploiter et de maltraiter les travailleurs et travailleuses migrants. Sans véritable action, cet événement sportif sera largement terni.

Le Qatar a introduit un certain nombre de réformes prometteuses ces dernières années, en partie en réaction à l’intérêt croissant qu’il a commencé à susciter après avoir remporté le contrat de la Coupe du monde.

Trop souvent, malheureusement, ces réformes ne sont pas correctement appliquées et des milliers de travailleurs et travailleuses migrants continuent d'être exploités et maltraités. Récemment, le Conseil consultatif du Qatar a présenté un ensemble de recommandations qui, si elles étaient suivies par le gouvernement, reviendraient sur une grande partie des avancées permises par les réformes, notamment en rétablissant les restrictions du droit des travailleurs de changer de travail et de quitter le pays.

Exploités et maltraités

Des stades aux routes, en passant par l’hôtellerie, la restauration et les services de sécurité, le succès de la Coupe dépend du travail d’hommes et de femmes qui ont parcouru des milliers de kilomètres afin de subvenir aux besoins de leur famille.

Quand la FIFA a décidé que la Coupe du monde se tiendrait au Qatar, elle savait - ou aurait dû savoir - que des risques existaient sur le terrain des droits humains, car ce pays dépend fortement des travailleurs migrants, et le fonctionnement du marché du travail sur place favorise l'exploitation.

-

L'eau pour la vie, pas pour le profit !

Ce 22 mars, les Nations unies célèbrent la Journée Mondiale de l’Eau autour du thème officiel « la valeur de l’eau ». Ce choix de thème doit nous alerter : de l’idée de valeur à celle de prix, il n’y a qu’un pas ! Or donner une valeur financière à la nature est un phénomène grandissant qui vient d‘atteindre son paroxysme avec l’entrée en bourse de l’élément le plus essentiel pour l’humanité et la vie : l’eau.

L’entrée de l’eau en bourse : un crime contre le vivant !

Le 7 décembre 2020, la plus grande société mondiale d'échange de produits dérivés financiers, CME Group, a lancé le premier marché à terme de l'eau. Les investisseurs et spéculateurs peuvent désormais parier sur l’évolution du cours de l’eau en Californie.

En théorie, les contrats à terme doivent permettre de lutter contre la volatilité des prix et offrir une sécurité pour les agriculteurs. La réalité, elle, a largement montré le contraire.

Les impacts des « marchés de l’eau » déjà mis en place dans plusieurs pays sont catastrophiques. Au Chili, des rivières sont mises aux enchères et acquises par des milliardaires qui utilisent les eaux pour irriguer massivement les productions intensives d’avocats ou alimenter les mines tandis que des millions de personnes tentent de survivre à cet accaparement de l’eau qui entraine des sécheresses majeures. En Australie, le marché de l’eau, censé soutenir l’économie tout en empêchant le gaspillage de l’eau, a finalement incité les investisseurs et les industriels de l’agriculture à la spéculation, en fonction des prévisions de pénurie et du prix futur de l’eau, au détriment de l’accès à l’eau des paysans.

Pollution, surexploitation, marchandisation, accaparements, perturbation des cycles… Autant de pressions que subissent déjà les écosystèmes aquatiques du fait de nos modèles de développement. Dans ce contexte de crise de l’eau généralisée, l'eau de qualité est de plus en plus rare et convoitée : elle devient un placement financier idéal pour les investisseurs puisque chaque personne en a besoin pour vivre, et qu’aucun substitut ne peut la remplacer.

Des milliards de personnes ne jouissent toujours pas de leur droit humain à l’eau et des millions de petits paysans éprouvent déjà de grandes difficultés pour accéder à l’eau. La financiarisation de l’eau ouvre la porte à des spéculations massives et à des prix de l’eau élevés favorisant les acteurs économiques les plus puissants. C’est le risque de voir se multiplier des monocultures ou des zones sacrifiées par des crimes environnementaux causés par l’agrobusiness et l’extractivisme, dont les intérêts économiques et financiers sont bien plus attractifs pour les spéculateurs. Dans ce lucratif marché, les besoins humains et les besoins des écosystèmes ne sont pas prioritaires.

Parce que l'eau est la source de la vie, elle ne peut être considérée comme une marchandise ni comme un placement financier ou un objet de spéculation. Les menaces que font peser la pandémie et la crise climatique au niveau mondial doivent nous en faire prendre conscience de manière urgente. Laisser les lois du marché décider de la répartition et de la gestion de l’eau est inacceptable au regard des droits humains et irresponsable face à la situation écologique et sanitaire mondiale.