Communiqué commun de la Confédération paysanne, de la FNE Midi-Pyrénées et du collectif sauvegarde de la zone humide du Testet

19.01.2015 Suite à la remise d'un deuxième rapport d'experts très critique sur le barrage de Sivens et à la procédure d'infraction européenne, la ministre chargée de l'Ecologie a annoncé vendredi 16 janvier 2015 l'abandon du projet initial. Nos organisations se félicitent de cette décision qui confirme la pertinence des analyses et des mobilisations menées par les opposants au barrage de Sivens.

Le projet initial était bien largement surdimensionné (2 fois trop selon les experts, plus de 3 fois selon nos analyses), bénéficiant à peu d'agriculteurs (une vingtaine sur le parcours concerné à l'amont du Tescou), illégal au regard du droit de l'environnement et de la directive européenne sur l'eau et incompatible avec les financements européens FEADER. Si les pouvoirs publics avaient entendu nos alertes citoyennes qui, dès septembre 2013, demandaient le moratoire du projet et des expertises indépendantes, les drames humains, le saccage écologique du site et le gaspillage de l'argent public auraient pu être évités. C'est une leçon que les élus locaux doivent retenir pour concevoir l'avenir du projet.

Préserver des moyens publics pour mettre en œuvre un projet de territoire

Nous partageons la nécessité d'une intervention publique pour assurer l'avenir de fermes nombreuses sur le bassin du Tescou mais considérons qu'un barrage destiné à une vingtaine d'irrigants n'est pas la solution la plus efficace. Nos organisations ont donc soutenu la proposition de la Ministre de définir un projet de territoire dont l'accès à l'eau n'est qu'un des moyens de soutenir l'agriculture. Renforcer les filières locales, développer l'agro-écologie (agro-foresterie, sols vivants ayant une meilleure rétention d'eau) et l'agriculture biologique, permettre de nouvelles installations font partie des actions incontournables qui vont nécessiter un appui public à travers des moyens humains et financiers. Comme le préconisent les experts, « il faut poursuivre au plan local l'écriture du projet de territoire » qui repose « sur des productions à forte valeur ajoutée et génératrices d'emploi local, et sur le renforcement des circuits de proximité ». Dans la note de 15 pages envoyée à la Ministre le 16/01/15, nos propositions sont détaillées.

Un accès à l'eau qui oublie les agriculteurs les plus en difficulté

La vingtaine d'irrigants installés dans la vallée ne sont pas ceux qui nécessitent le plus un appui public visant à maintenir de nombreuses fermes sur le bassin. Ce sont les agriculteurs installés sur les coteaux et les plateaux, plutôt difficiles à valoriser, qui font face à de vrais problèmes de survie. Or, faute de temps, les experts n'ont pu étudier leurs besoins en eau. Le projet de territoire devra donc impérativement s'adresser à ces agriculteurs. Il prendra ainsi véritablement une portée d'intérêt général qui faisait défaut au projet initial. Les expertsse sont donc concentrés sur le volume de substitution pour l'irrigation de l'amont de la vallée. Ce volume fait également débat, les experts proposant 448 000 m3 soit une augmentation de 50% comparé aux prélèvements moyens des années 2009 à 2013 (294 000 m3). Ceci est contradictoire avec leur volonté affichée d'inciter les agriculteurs à l'économie de la ressource en eau. Pour tenir compte des effets du changement climatique sur le bassin Adour-Garonne, nos organisations préconisent un volume de substitution de 330 000 m3.

Un soutien d'étiage qui sert d'alibi vert

Les experts ont étudié les pollutions et les débits naturels qui servaient jusqu'alors de justification au soutien d'étiage. Ils constatent que ni le niveau des rejets actuels dans le Tescou ni la vie aquatique ne justifient un soutien d'étiage. Il est donc incompréhensible qu'ils recommandent un soutien d'étiage de 180 000 m3 « pour la dilution des rejets rencontrés à partir de Salvagnac » alors qu'ils soulignent par ailleurs qu' « au vu des faibles rendements du traitement de certaines stations d'épuration [que] des améliorations sont possibles à peu de frais ». Ce soutien d'étiage superflu mais coûteux et anti-écologique apparaît alors comme un alibi vert nécessaire à l'obtention de subventions publiques. En effet, sans soutien d'étiage, l'investissement ne peut être financé à 100% par les fonds publics mais les irrigants bénéficiaires ne semblent pas prêts à investir pour avoir des volumes sécurisés. Concernant le prix du m3 facturé, les experts déduisent de leur consultation des irrigants que « l'idée de devoir payer l'eau reste peu partagée »…

Priorité à l'optimisation des réserves d'eau existantes sous-utilisées

Les experts ont identifié que plus de 2 300 000 m3 stockés dans des retenues collinaires privées n'étaient pas utilisés en moyenne chaque année. A l'amont du Tescou, ils ont seulement eu le temps d'identifier 7 retenues et d'estimer un potentiel de 100 000 à 200 000 m3 mobilisables à court terme. Les éléments dont nous disposons indiquent un potentiel de l'ordre de 400 000 à 500 000 m3 à terme. Pour nos organisations, et en cohérence avec le SDAGE Adour-Garonne, il est donc capital de maximiser le volume de substitution venant des retenues collinaires existantes, et de le pérenniser. Cette solution est la plus rapide (dès la saison d'irrigation 2015), la moins chère et la moins impactante pour l'environnement.

L'urgence de restaurer la zone humide et d'approfondir les études

Ce n'est que si les études complémentaires concluent de manière objective que l'existant sous-utilisé et les pratiques économes en eau ne sont pas suffisants qu'il faudra envisager un nouvel ouvrage. Il est prématuré de se prononcer. Nous mettons en garde le Conseil Général du Tarn de suivre ceux qui l'ont poussé à faire de mauvais choix jusqu'à présent et à tenter ainsi de vouloir imposer à nouveau un projet polémique. Afin d'éviter une nouvelle crise sur le territoire, tous les acteurs doivent être associés et les choix doivent être réalisés sur la base d'analyses rationnelles et pour servir l'intérêt général.

Lors de la prochaine session de l'assemblée départementale, les élus ne doivent pas choisir entre les deux options soutenues par la Ministre mais bien décider de mener des études plus approfondies comme le recommandent d'ailleurs les experts. Dans notre note à la Ministre, nous recommandons plusieurs études qui éclaireront la commission locale de l'eau (CLE) qui va être mise en place par l'Etat pour élaborer un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Tescou.

Aucun scénario de travaux n'étant envisagé là où le terrassement actuel menace la survie de la zone humide, une réhabilitation de cette zone doit avoir lieu avant le printemps. Nous demandons qu'un comité technique multi-acteurs soit rapidement mis en place.

Appel à l'apaisement et au débat public

Alors qu'à travers des achats d'eau prélevée dans les réserves sous-utilisées, d'importants volumes peuvent être sécurisés dès 2015, soit un an plus tôt que le projet initial de Sivens, nos organisations appellent les partisans du barrage de Sivens à cesser toute menace ou agressions matérielles et physiques contre les défenseurs de la zone humide du Testet. Qu'ils occupent ou non le site du chantier de Sivens, les opposants ont montré la légitimité de leurs actions contre un projet désormais condamné par les autorités nationales et européennes. Nous appelons tous les acteurs à favoriser l'apaisement, le débat public et, ainsi, le retour à la sérénité sur le territoire.

Du champ à l’assiette en passant par l’usine, des denrées alimentaires sont gaspillées pour cause de calibre trop exigeant, d’erreur d’étiquetage, de DLC trop proche ou encore d’oubli dans le frigo. Ce fléau nuit à la planète et à notre porte-monnaie. Outre le scandale social que représente le gaspillage alimentaire, rappelons que son empreinte carbone dans le monde est estimée à 3,3 milliards de tonnes équivalent CO2 rejetées dans l'atmosphère chaque année1 , soit 6,7% de l’ensemble des émissions mondiales de GES2 .

Du champ à l’assiette en passant par l’usine, des denrées alimentaires sont gaspillées pour cause de calibre trop exigeant, d’erreur d’étiquetage, de DLC trop proche ou encore d’oubli dans le frigo. Ce fléau nuit à la planète et à notre porte-monnaie. Outre le scandale social que représente le gaspillage alimentaire, rappelons que son empreinte carbone dans le monde est estimée à 3,3 milliards de tonnes équivalent CO2 rejetées dans l'atmosphère chaque année1 , soit 6,7% de l’ensemble des émissions mondiales de GES2 .

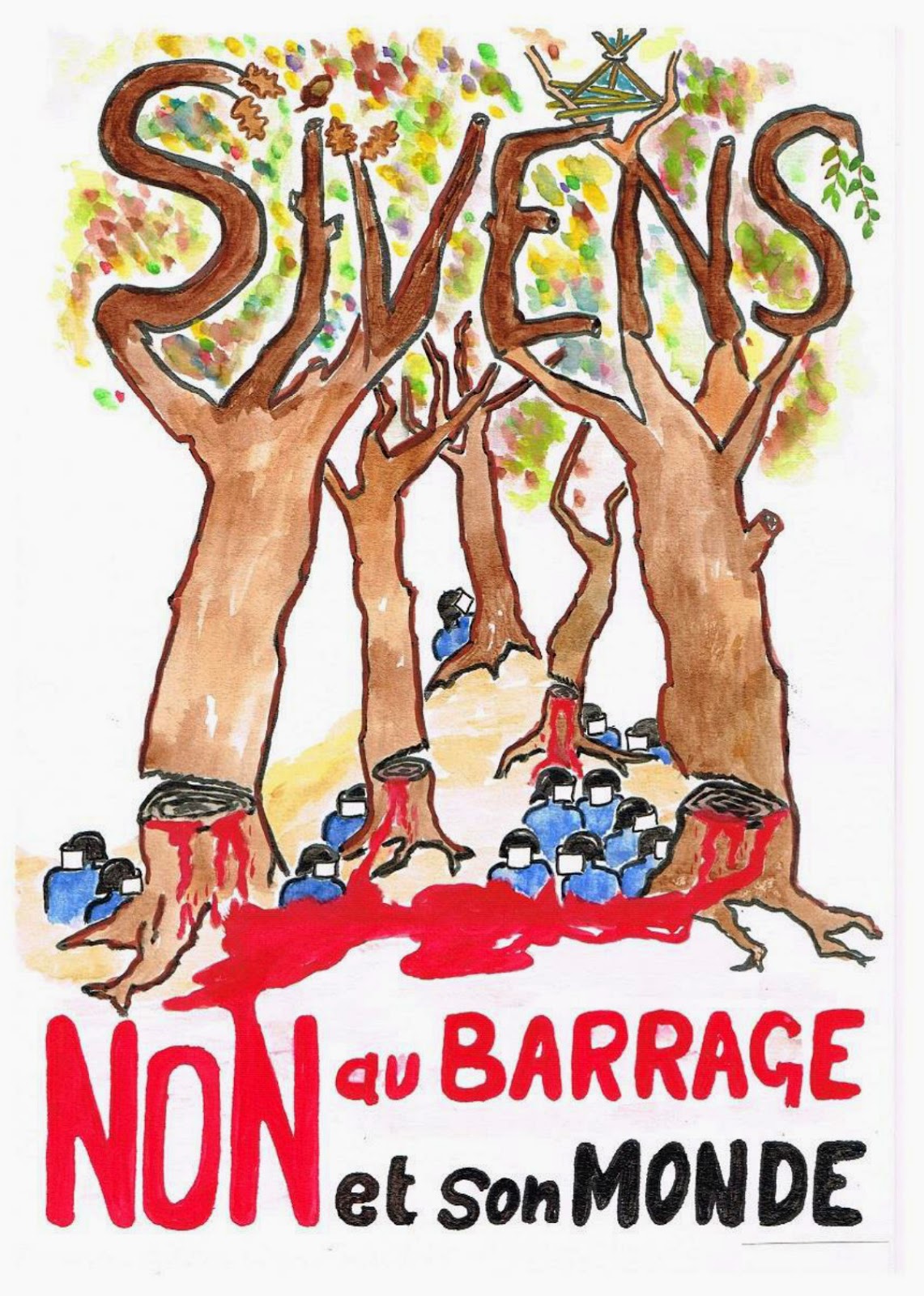

un tour tragique à ce combat, et également un retentissement national à la résistance des Zadistes (bien que Rémi Fraisse ne fît pas partie du noyau permanent de la ZAD de Sivens).

un tour tragique à ce combat, et également un retentissement national à la résistance des Zadistes (bien que Rémi Fraisse ne fît pas partie du noyau permanent de la ZAD de Sivens). Le Collectif se félicite des annonces faites hier par Ségolène Royal, Ministre chargée de l’Ecologie, sur la poursuite de son rôle de médiation et du processus de concertation autour d’un projet de territoire sur le bassin du Tescou. En effet, lors de l’entretien avec la Ministre hier midi, le Collectif Testet, France Nature Environnement et la Confédération Paysanne ont rappelé leur volonté d’aboutir à un compromis au plus tôt. Ils ont abordé les points techniques qui restent à approfondir pour préciser les scénarios proposés et rendre acceptable par l’ensemble : un scénario de convergence.

Le Collectif se félicite des annonces faites hier par Ségolène Royal, Ministre chargée de l’Ecologie, sur la poursuite de son rôle de médiation et du processus de concertation autour d’un projet de territoire sur le bassin du Tescou. En effet, lors de l’entretien avec la Ministre hier midi, le Collectif Testet, France Nature Environnement et la Confédération Paysanne ont rappelé leur volonté d’aboutir à un compromis au plus tôt. Ils ont abordé les points techniques qui restent à approfondir pour préciser les scénarios proposés et rendre acceptable par l’ensemble : un scénario de convergence.