Les zones humides sont des milieux riches en biodiversité qui rendent gratuitement de nombreux services. Pourtant leur destruction continue. Pour mieux comprendre leur rôle, leur fonctionnement et les enjeux de leur protection, France Nature Environnement (FNE) et ses associations vous proposent de partir à leur découverte à l’occasion de la Journée internationale des zones humides qui a lieu ce dimanche 2 février .

Les zones humides, toujours en mauvais état

En 1971, face au constat de la dégradation et de la disparition des zones humides, plus de 150 pays ont signé la Convention de Ramsar avec comme objectif la sauvegarde de ces milieux. Force est de constater, plus de quarante ans plus tard, que les dégâts se poursuivent : pollutions, comblements, drainages… Le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou encore le projet de déviation routière de Canapville dans le Calvados sont l’illustration même de la non prise en compte de la richesse de ces milieux.

Bien connaître les zones humides

Cette journée internationale des zones humides est l’occasion de rappeler que la préservation de ces milieux passe par leur identification et la connaissance de leur fonctionnement. Souvent perçus comme de simples marécages, ils abritent pourtant une richesse extraordinaire, tant en nombre d’espèces de plantes que d’animaux qui ne peuvent survivre en d’autres endroits. Cette diversité est parfois impressionnante, notamment dans les zones humides côtières, comme les mangroves, les récifs coralliens ou encore les estuaires.

Cette journée internationale des zones humides est l’occasion de rappeler que la préservation de ces milieux passe par leur identification et la connaissance de leur fonctionnement. Souvent perçus comme de simples marécages, ils abritent pourtant une richesse extraordinaire, tant en nombre d’espèces de plantes que d’animaux qui ne peuvent survivre en d’autres endroits. Cette diversité est parfois impressionnante, notamment dans les zones humides côtières, comme les mangroves, les récifs coralliens ou encore les estuaires.

De plus, les zones humides apportent gratuitement de nombreux services en régulant les crues, en rechargeant les nappes, en épurant les eaux… Ces services, s’il fallait les recréer, représenteraient des coûts faramineux. Il convient donc de poursuivre l’inventaire des zones humides, petites et grandes, afin de mieux identifier les enjeux de leur protection.

Mieux les préserver : passer à l’action

Aujourd'hui, de nombreux outils de protection des zones humides sont prévus par les lois européennes et françaises, mais FNE constate au quotidien que ces réglementations sont encore trop peu respectées.

Il y a de réelles opportunités à saisir pour protéger des zones humides menacées. Ainsi, le Marais de  Kaw en Guyane, plus grande zone humide de France et longtemps menacé par un projet de mine d’or, pourrait être classé en parc national. Des communes riveraines en ont la volonté. L’Etat doit saisir cette chance, sans toutefois oublier les petites zones humides, dont la multiplicité contribue puissamment à l’atteinte du bon état des eaux.

Kaw en Guyane, plus grande zone humide de France et longtemps menacé par un projet de mine d’or, pourrait être classé en parc national. Des communes riveraines en ont la volonté. L’Etat doit saisir cette chance, sans toutefois oublier les petites zones humides, dont la multiplicité contribue puissamment à l’atteinte du bon état des eaux.

Bruno Genty, président de FNE : « notre fédération sera également vigilante quant à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue qui doit intégrer la préservation et la restauration des zones humides. Nous veillerons à ce que le nouveau plan d’action pour les zones humides issu de la feuille de route de la conférence environnementale de 2013 soit à la hauteur des enjeux. »

Des animations pour découvrir les zones humides, tout le mois de février

Pour comprendre les enjeux de protection des zones humides, des animations sont organisées tout le mois de février. Retrouvez celles organisées près de chez vous à cette adresse : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/espace-visiteurs

Entre mare et ruisseau à Boult aux Bois

08240 Boult-aux-bois

Début : 14h00 - Durée : 3h00

Horaires/Précisions : Samedi 22 Février de 14h00 à 17h00

Résumé de l'animation

Cette animation aux approches pédagogiques variées,(pêche à l´épuisette, détermination d´espèces, jeux...) permettra aux petits comme aux plus grands de découvrir simplement la complexité de deux milieux de vie bien différents mais si fragile : la mare et le ruisseau.

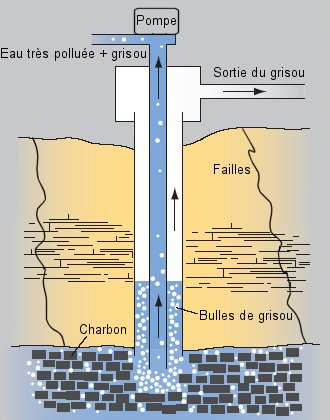

fractures mettent en communication la nappe et les couches qui renferment le méthane. Or, la nappe des Grès du Trias inférieur, concernée de près par les travaux d’EGL, est une ressource stratégique pour la Lorraine avec un volume d’eau douce exploitable de 150 Milliards de m3, dont 100 Milliards de m3 sont utilisés annuellement pour l’alimentation en eau potable et l’industrie. Pour Romain Virrion, directeur de Mirabel « Pour l’instant, les travaux de recherche d’EGL n’utilisent pas la fracturation hydraulique qui est utilisée dans 90% des gisements de gaz de houille dans le monde car c’est la technique qui permet d’augmenter le rendement de l’exploitation. Le recours à la fracturation hydraulique n’est donc pas exclu si jamais elle est autorisée un jour en France. Qu’en serait-il alors de la protection de la nappe des Grès ? »

fractures mettent en communication la nappe et les couches qui renferment le méthane. Or, la nappe des Grès du Trias inférieur, concernée de près par les travaux d’EGL, est une ressource stratégique pour la Lorraine avec un volume d’eau douce exploitable de 150 Milliards de m3, dont 100 Milliards de m3 sont utilisés annuellement pour l’alimentation en eau potable et l’industrie. Pour Romain Virrion, directeur de Mirabel « Pour l’instant, les travaux de recherche d’EGL n’utilisent pas la fracturation hydraulique qui est utilisée dans 90% des gisements de gaz de houille dans le monde car c’est la technique qui permet d’augmenter le rendement de l’exploitation. Le recours à la fracturation hydraulique n’est donc pas exclu si jamais elle est autorisée un jour en France. Qu’en serait-il alors de la protection de la nappe des Grès ? »

l’économie de la prolongation de la durée de vie des objets, qui est une vraie opportunité à la fois en termes d’emplois et de préservation des ressources.

l’économie de la prolongation de la durée de vie des objets, qui est une vraie opportunité à la fois en termes d’emplois et de préservation des ressources.