Communiqué LDH

Au moment où s’ouvraient les négociations d’Evian pour mettre fin à la guerre d’Algérie, deux activistes, Albert Dovecar et Claude Piegts, membres des sinistres commandos delta de l’OAS, participaient à l’assassinat de Roger Gavoury, commissaire central d’Alger, dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1961. Condamnés à mort, Dovecar et Piegts ont été exécutés le 7 juin 1962.

C’est précisément le 7 juin 2013 que le Collectif aixois des rapatriés – le CAR –, a choisi pour inaugurer à Aix-en-Provence un monument, de même nature que ceux de Nice, Toulon, Perpignan et Marignane, érigés à la gloire de tels assassins. La stèle sera installée dans la cour de la Maison du maréchal Alphonse Juin, propriété de la ville d’Aix, devenue véritable casemate de la « nostalgérie ». L’actuelle équipe municipale en a confié la gestion au CAR qu’elle subventionne abondamment. Coutumier des éloges de la colonisation et de l’OAS, le président du collectif, René Andrès, lance un appel pour l’inauguration d’un espace « appelé à devenir le haut lieu de la mémoire, et de la conservation, de la vérité du peuple Pied-Noir et Harkis ».

L’Association de défense des anciens détenus de l’Algérie française (ADIMAD) soutient cet appel. Ces irréductibles de l’Algérie française ont prévu de se retrouver, comme chaque année, début juin autour de la tombe de Claude Piegts au Touvet, dans l’Isère. L’hommage initialement prévu le 2 juin 2013, a soulevé de telles protestations qu’il vient d’être interdit par la préfecture de l’Isère. Ses initiateurs l’ont reporté au 9 juin, deux jours après la cérémonie d’Aix.

La Ligue des droits de l’Homme dénonce avec force ces tentatives de réhabilitation des anciens tueurs de l’OAS, autant que les dérives idéologiques sur les aspects positifs de la colonisation et les nouvelles instrumentalisations du drame des Harkis et de leurs enfants. Il est indispensable que soient officiellement reconnus, simplement reconnus, les crimes et méfaits qui ont accompagné la colonisation et la guerre d’indépendance de l’Algérie. Indispensable pour bannir en France toutes les formes de racisme que ces dérives alimentent ; indispensable pour permettre le renforcement des liens d’estime et d’amitié entre les peuples algérien et français, l’établissement d’une coopération active et sincère entre la France et l’Algérie !

Paris, le 4 juin 2013

En complément d'information, voici un extrait de la biographie de Roger Gavoury, tiré du site de la Société Française d'Histoire de la Police (SFHP) :

Tué en service commandé, Roger Gavoury est nommé, à titre exceptionnel, contrôleur général de la sûreté nationale, par arrêté du ministre de l’intérieur du 2 juin 1961. Il est cité à l’ordre de la Nation le  10 juin 1961. La teneur de la citation est la suivante : Le Premier ministre, sur la proposition du ministre d’État chargé des affaires algériennes, cite à l’ordre de la Nation M. Roger Gavoury, commissaire divisionnaire, commissaire central du Grand Alger : "Fonctionnaire d’élite, d’un loyalisme absolu à l’égard des institutions républicaines, a toujours exercé ses délicates et périlleuses fonctions avec une compétence et une autorité dignes des plus grands éloges. Nommé à Alger depuis plus d’un an, s’est distingué par son attitude courageuse et son sens du devoir particulièrement élevé et a tenu à rester à son poste malgré les menaces de mort dont il était l’objet. Lâchement assassiné dans la nuit du 31 mai au 1er juin, a droit à la reconnaissance de la Nation."

10 juin 1961. La teneur de la citation est la suivante : Le Premier ministre, sur la proposition du ministre d’État chargé des affaires algériennes, cite à l’ordre de la Nation M. Roger Gavoury, commissaire divisionnaire, commissaire central du Grand Alger : "Fonctionnaire d’élite, d’un loyalisme absolu à l’égard des institutions républicaines, a toujours exercé ses délicates et périlleuses fonctions avec une compétence et une autorité dignes des plus grands éloges. Nommé à Alger depuis plus d’un an, s’est distingué par son attitude courageuse et son sens du devoir particulièrement élevé et a tenu à rester à son poste malgré les menaces de mort dont il était l’objet. Lâchement assassiné dans la nuit du 31 mai au 1er juin, a droit à la reconnaissance de la Nation."

Nommé chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume par décret du 4 août 1961. Le mémoire de proposition mentionne : "M. Gavoury, au cours de ses séjours en Afrique du Nord, s’est toujours efforcé de montrer d’exemplaire façon aux populations musulmanes ce qu’elles pouvaient attendre de bénéfique de fonctionnaires français ayant pour but essentiel de faire respecter et aimer leur pays au travers de leur personne." La mention "Mort pour la France" lui est attribuée à titre militaire le 17 novembre 1961, sur avis favorable du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Dix personnes impliquées dans son assassinat sont déférées au tribunal militaire par décret du Président de la République du 6 février 1962, parmi lesquelles le lieutenant déserteur Roger Degueldre (alors en fuite), le sergent déserteur Albert Dovecar et Claude Piegts : pour ces derniers, le procès se déroulera au Palais de justice de Paris du 26 au 30 mars 1962. Arrêté le 7 avril 1962, Roger Degueldre sera traduit le 28 juin 1962 devant la Cour militaire de justice, au Fort neuf de Vincennes. Les deux premiers seront fusillés le 7 juin 1962, le troisième le 6 juillet 1962.

de se féliciter de l’abrogation des peines planchers et de la révocation automatique des sursis simples, qui participent de cette même volonté.

de se féliciter de l’abrogation des peines planchers et de la révocation automatique des sursis simples, qui participent de cette même volonté.

délibéré de violence contre les libertés et les droits. Il vise à faire peur et à faire taire pour entraver tout projet de justice sociale en Tunisie.

délibéré de violence contre les libertés et les droits. Il vise à faire peur et à faire taire pour entraver tout projet de justice sociale en Tunisie. l’encontre de M. Bourdouleix pour des propos de la même teneur n’ont pas connu de suite.

l’encontre de M. Bourdouleix pour des propos de la même teneur n’ont pas connu de suite. violences progressent en France comme dans toute l’Europe. Le mensonge, la haine, la violence, la mort sont les marques de l’extrême droite, de tous temps et en tous lieux. L’extrême droite s’appuie, pour se légitimer, sur les peurs nées du chômage, de la pauvreté, de l’explosion des inégalités et de la précarité.

violences progressent en France comme dans toute l’Europe. Le mensonge, la haine, la violence, la mort sont les marques de l’extrême droite, de tous temps et en tous lieux. L’extrême droite s’appuie, pour se légitimer, sur les peurs nées du chômage, de la pauvreté, de l’explosion des inégalités et de la précarité. 10 juin 1961. La teneur de la citation est la suivante : Le Premier ministre, sur la proposition du ministre d’État chargé des affaires algériennes, cite à l’ordre de la Nation M. Roger Gavoury, commissaire divisionnaire, commissaire central du Grand Alger

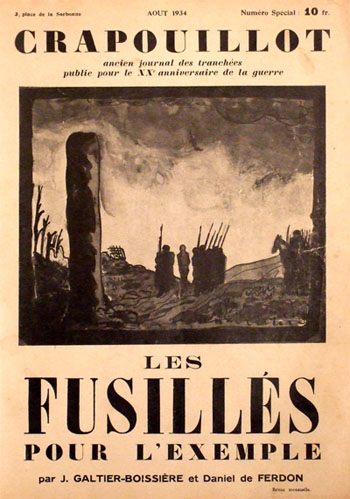

10 juin 1961. La teneur de la citation est la suivante : Le Premier ministre, sur la proposition du ministre d’État chargé des affaires algériennes, cite à l’ordre de la Nation M. Roger Gavoury, commissaire divisionnaire, commissaire central du Grand Alger novembre 2012, concernant le cas du sous-lieutenant Julien Chapelant qu’elle a défendu depuis près d’un siècle, par exemple, n’implique pas la levée de sa condamnation. La commission doit pouvoir transmettre les cas de soldats fusillés après condamnation et non encore réhabilités à la Cour de cassation pour qu’elle annule leur condamnation sans renvoi devant une autre juridiction, comme pour l’arrêt de 1906 qui a innocenté le capitaine Dreyfus. De véritables réhabilitations ne pourront être effectives que par un tel processus.

novembre 2012, concernant le cas du sous-lieutenant Julien Chapelant qu’elle a défendu depuis près d’un siècle, par exemple, n’implique pas la levée de sa condamnation. La commission doit pouvoir transmettre les cas de soldats fusillés après condamnation et non encore réhabilités à la Cour de cassation pour qu’elle annule leur condamnation sans renvoi devant une autre juridiction, comme pour l’arrêt de 1906 qui a innocenté le capitaine Dreyfus. De véritables réhabilitations ne pourront être effectives que par un tel processus.