Desin du Canard Enchaîné

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Desin du Canard Enchaîné

Communiqué LDH

La Ligue des droits de l’Homme demande que, par la voix des plus hautes autorités de la République, soit reconnu dans le crime d’Etat qu’a constitué la violente répression d’une manifestation désarmée d’Algériens à Paris le 17 octobre 1961.

Cet épisode est emblématique des atteintes aux droits de l’Homme commises tout au long de la période coloniale, notamment pendant la guerre d’Algérie, durant laquelle la France s’est trop souvent éloignée des valeurs qu’elle avait pourtant proclamées.

Pour que soit faite, cinquante ans après, la lumière sur ce drame, elle demande que soit assurée la  liberté d’accès aux archives concernant cet événement, en particulier celles :

liberté d’accès aux archives concernant cet événement, en particulier celles :

![]() du conseil interministériel convoqué le 5 octobre 1961 par le Premier ministre, à la suite duquel un couvre-feu discriminatoire et inconstitutionnel a été mis en place dans le département de la Seine par le préfet de police Maurice Papon ;

du conseil interministériel convoqué le 5 octobre 1961 par le Premier ministre, à la suite duquel un couvre-feu discriminatoire et inconstitutionnel a été mis en place dans le département de la Seine par le préfet de police Maurice Papon ; ![]() des conseils des ministres de cette période, en particulier par les notes prises par le secrétaire général de la présidence de la République, M. Geoffroy de Courcel.

des conseils des ministres de cette période, en particulier par les notes prises par le secrétaire général de la présidence de la République, M. Geoffroy de Courcel. ![]() du ministère de l’Intérieur, de la préfecture de police, du Premier ministre et du Ministère des Affaires étrangères relatives aux négociations d’Evian.

du ministère de l’Intérieur, de la préfecture de police, du Premier ministre et du Ministère des Affaires étrangères relatives aux négociations d’Evian.

Attachée à la connaissance par les citoyens de l’histoire contemporaine de la France, la Ligue des droits de l’Homme pense que c’est à ce prix que, cinquante ans plus tard, cet épisode de notre histoire pourra être mieux connu.

Plus généralement, elle demande que les archives de l’Etat soient soumises à des règles communes en matière d’archives conformes au fonctionnement des Etats démocratiques. Ce qui implique que soient versées aux Archives nationales celles de la préfecture de police de Paris, des ministères de la Défense et des Affaires étrangères, quitte à ce que leurs fonds relèvent de dispositions particulières précises et justifiées. Et que les archives des anciens ministres, Premiers ministres et présidents de la République relatives à leur fonction ne soient pas privatisées par les intéressés mais versées dans leur ensemble aux Archives nationales.

Elle réclame également que la notion d’archives « incommunicables » telle qu’elle apparaît dans la loi de 2008 soit effacée par une nouvelle loi.

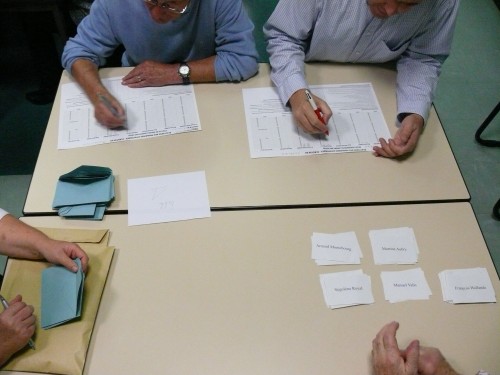

Le dépouillement a été rapide au CPR pour cette soirée électorale.

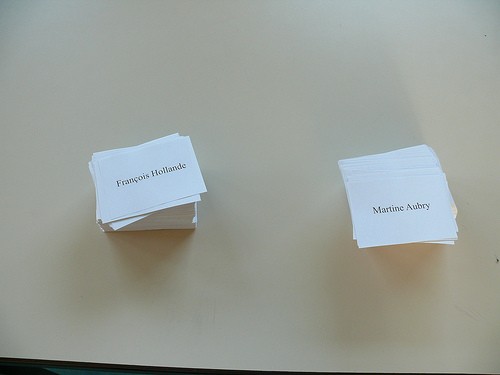

Le nombre des votants est en augmentation par rapport au premier tour ( 385 contre 349) Cette mobilisation profite à F. Hollande qui recueille 246 voix alors que M. Aubry n'en totalise que 135 (4 nuls).

Le nombre des votants est en augmentation par rapport au premier tour ( 385 contre 349) Cette mobilisation profite à F. Hollande qui recueille 246 voix alors que M. Aubry n'en totalise que 135 (4 nuls).

La victoire est donc nette sur ce bureau.

A noter qu'au petit bureau de Le Chesne, M. Aubry perd deux voix par rapport au premier tour et F. Hollande en gagne 24 !

De nouveaux électeurs sont venus ce jour,il est donc difficile d'analyser les reports du premier tour.

Si ces chiffres se confirment au niveau national, ce qui semble être le cas sur des résultats partiels, la victoire de Hollande serait nette et incontestable.

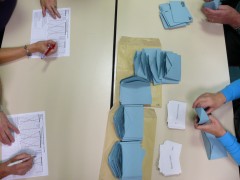

Dès 9 h ce matin, le bureau de vote du CPR a ouvert ses portes.

La participation reste importante, et l'on saura ce soir si elle est plus ou moins forte que la semaine dernière. On saura surtout qui représentera le PS pour la prochaine élection présidentielle.

Il est temps que cette phase se termine, en particulier pour le PS car des divisions prolongées laisseraient des traces de plus en plus difficiles à effacer. On a vu la semaine dernière que les risques de dérapage de la part de membres de l'un ou l'autre camp devenaient réels.

laisseraient des traces de plus en plus difficiles à effacer. On a vu la semaine dernière que les risques de dérapage de la part de membres de l'un ou l'autre camp devenaient réels.

La droite n'a jamais su se positionner face à cette nouvelle initiative, hésitant entre le mépris, l'ironie et la jalousie. Coppé et Juppé nous promettent maintenant de reprendre la main et de décortiquer le programme du PS. L'UMP devrait même consacrer une convention à ce sujet. Ils donnent l'impression d'être le parti d'opposition qui se situe par rapport à ce que fait l'autre. Sarkozy qui souhaitait enter en campagne le plus tard possible est obligé de sortir du bois et de se comporter en candidat dès maintenant, et cela ne vole pas haut.

En ce qui concerne le vote à Vouziers, nous vous donnerons les résultats en début de soirée.

Jean-Luc Warsmann s'est fait le spécialiste de la simplification des lois qui sont en application.

Ce qui paraît être du bon sens, tant le poids des textes législatifs et réglementaires est lourd, n'est pas sans danger. A force d'élaguer, on peut couper une bonne branche, ou même faire périr l'ensemble de l'arbre.

On se souvient de la gaffe qui avait mené à ne pouvoir condamner une secte, car le texte de référence avait été "simplifié" par la commission Warsmann.

Le travail de cette commission se poursuit, et la Fédération Nature Environnement en dénonce un nouvel effet pervers. Dans le domaine de la publicité invasive (les panneaux géants ) le Grenelle de l'Environnement avait prévu des mesures strictes. Une proposition discutée à l'assemblée prévoit une modification qui n'a rien d'une simplification, mais qui risque de faire perdre toute valeur au texte. Voici la réaction de la FNE :

nouvel effet pervers. Dans le domaine de la publicité invasive (les panneaux géants ) le Grenelle de l'Environnement avait prévu des mesures strictes. Une proposition discutée à l'assemblée prévoit une modification qui n'a rien d'une simplification, mais qui risque de faire perdre toute valeur au texte. Voici la réaction de la FNE :

Hier, la proposition de loi de simplification du droit, dite proposition de loi Warsmann, était examinée en séance publique à l’Assemblée Nationale. Simplifier ? Nous sommes certes pour un droit plus simple et mieux appliqué. Mais quand simplifier devient un euphémisme pour déréguler, FNE, la LPO, la Ligue ROC et la Fondation pour la Nature et l’Homme alertent.

Affichage publicitaire : priorité à l’intérêt purement financier !

Alors que la loi de 1979 a prévu la mise en conformité des dispositifs publicitaires, des préenseignes et des enseignes dans un délai de 2 ans avec les nouvelles dispositions, la « proposition de loi Warsmann » organise un délai de mise en conformité de 6 années.

En d’autres termes, les exploitants de dispositifs publicitaires bénéficieraient d’un délai de 6 ans après l’adoption d’un règlement local de publicité (règlement introduit par la Loi Grenelle II), de sorte que les maires, auteurs d’un règlement local de publicité, ne pourraient voir respecter les dispositions de ce règlement au cours de leur mandature municipale de 6 ans. C’est inciter les élus à ne pas adopter de règlements locaux de publicité. Ce délai de 6 ans empêche l’organisation de toute politique locale d’harmonisation de la signalétique locale.

Tout le dispositif de la loi Grenelle II visant à réduire l’affichage publicitaire est réduit à néant.

Le dépouillement s'est terminé peu avant 20 heures au bureau de Vouziers.

349 personnes se sont déplacées, et un seul bulletin nul a été retrouvé.

François Hollande arrive largement en tête avec 177 votes. Martine Aubry obtient 82 voix et la petite  surprise vient d'A Montebourg qui récolte 52 suffrages. S Royal ne perce pas avec 27 voix, les jeux semblent faits en ce qui la concerne.

surprise vient d'A Montebourg qui récolte 52 suffrages. S Royal ne perce pas avec 27 voix, les jeux semblent faits en ce qui la concerne.

Les autres cantons du Vouzinois rassemblent des chiffres assez faibles de votants, avec en général F Hollande largement en tête, sauf à Le Chesne où il est devancé par M Aubry.

Les résultats n'ont pas fait l'objet de contestation et devraient donc être définitifs.

A noter que la contribution financière (minimum 1 euros) a rapporté près de 450 euros.

Il semble qu'un deuxième tour sera nécessaire selon les résultats partiels communiqués en début de soirée et donc que les militants socialistes seront à nouveau mobilisés pour départager les deux candidats placés en tête.

Les élections primaires sont un exercice inhabituel en France et on pouvait s'interroger sur la façon dont elles se dérouleraient.

La campagne a été assez active, dans le Vouzinois comme partout ailleurs. Des tracts ont été distribués en masse (marchés, boites aux lettres,...) des affiches ont été collées (voir photo). Et surtout la campagne  audiovisuelle a marqué les esprits, en particulier les débats télévisés.

audiovisuelle a marqué les esprits, en particulier les débats télévisés.

La droite qui méprisait ou attaquait cette primaire au début a été obligée de revoir sa position, du fait du succès rencontré par le PS. Même F. Fillon recommande à son propre camp le recours à des primaires (pour 2017 ?).

Il semble que cette modalité doive maintenant rentrer dans les habitudes françaises en matière électorale. Elle a l'avantage d'une certaine transparence, mais présente aussi des inconvénients. En premier, le corps électoral n'est pas clairement défini, et les militants encartés sont dilués dans une masse de sympathisants dont les motivations peuvent être moins solides. Ensuite cette désignation renforce le caractère personnel de l'élection, le choix du programme qui peut sembler primordial devenant une étape obligée mais secondaire.

Nous vous donnerons les chiffres locaux en début de soirée, dès qu'ils seront connus (à partir de 19 h, moment où le vote sera clos).

Les résultats nationaux seront connus plus tard et nous saurons alors si un deuxième tour devra se tenir pour ces élections primaires.