Ces dernières semaines, Amnesty International a recueilli plus d’une centaine de témoignages sur les attaques de grande ampleur menées par les milices anti-balaka contre des civils musulmans dans les villes du nord-ouest du pays.

Le nouveau rapport intitulé "Ethnic cleansing and sectarian Killings in the Central African Republic" fait état de l'échec des forces internationales à faire cesser les exactions.

Afin de protéger les communautés musulmanes encore présentes dans le pays, les soldats de la paix doivent faire barrage au contrôle des milices anti-balaka et déployer des troupes en nombre suffisant dans les villes où les musulmans sont menacés.

Les troupes internationales, incapables de mettre fin aux violences

Amnesty International a critiqué la réponse trop timorée de la communauté internationale, en notant que les troupes internationales de maintien de la paix se montrent réticentes à faire face aux milices anti-balaka et ne sont pas assez réactives pour protéger la minorité musulmane menacée.

Les forces de maintien de la paix se composent d’environ 5 500 soldats de l’Union africaine, la MISCA, et de 1 600 soldats français, les « Sangaris ». Elles ont été déployées dans Bangui et dans plusieurs villes au nord et au sud-ouest de la capitale.

Au cours de ces dernières semaines, Amnesty International a recueilli plus d’une centaine de témoignages de première main sur les attaques de grande ampleur menées par les milices anti-balaka contre des civils musulmans dans les villes du nord-ouest du pays de Bouali, Boyali, Bossembele, Bossemptele, et Baoro. Les troupes internationales n’avaient pas été déployées dans ces villes, laissant les populations civiles sans protection.

L’exode, unique moyen pour sauver sa vie

L’attaque la plus meurtrière répertoriée par Amnesty International s’est déroulée le 18 janvier à Bossemptélé. Elle a fait plus de 100 victimes parmi la population musulmane, dont des femmes et des vieillards, notamment un imam d’environ 75 ans.

Pour échapper à la folie meurtrière des anti-balaka, dans de nombreuses villes et de nombreux villages, toute la population musulmane a fui, tandis qu’ailleurs, ceux qui restent se réfugient à l’intérieur et aux abords des églises et des mosquées.

Même dans le quartier musulman du PK-5 situé au centre de Bangui, des milliers d’habitants effrayés font leurs valises et quittent leur foyer.

Pour se mettre à l’abri, le périple est difficile et dangereux. Les convois sont fréquemment pris pour cibles par les milices anti-balaka.

Un petit garçon appelé Abdul Rahman a raconté à Amnesty International que, le 14 janvier, le camion à bord duquel il voyageait avait été stoppé à un poste de contrôle tenu par les anti-balaka. Ils ont exigé que tous les passagers musulmans descendent. Six membres de sa famille ont alors été tués : trois femmes et trois jeunes enfants, dont un bambin.

Une crise de longue date, des conséquences prévisibles

La violence, la haine et l’instabilité sont une conséquence directe de la crise des droits humains qui a débuté en décembre 2012, lorsque la Séléka, très majoritairement musulmane, a lancé une offensive armée qui s’est terminée par la prise du pouvoir en mars 2013. À la tête du pays pendant près de 10 mois, les forces de la Séléka ont commis des massacres, des exécutions extrajudiciaires, des viols, des actes de torture et des pillages, et ont incendié et détruit de nombreux villages chrétiens.

Lorsque la Séléka s’est retirée, les forces internationales ont laissé les milices anti-balaka prendre le contrôle du pays, ville après ville. Les violences et l’expulsion forcée des communautés musulmanes étaient prévisibles.

Le pouvoir déclinant des forces de la Séléka n’a en rien diminué leur brutalité lorsqu’elles se sont retirées. Même avec une capacité de mouvement et des moyens opérationnels fortement entravés, les membres de la Séléka ont poursuivi les attaques violentes contre les civils chrétiens et leurs biens. Des membres armés de communautés musulmanes, agissant indépendamment ou aux côtés de la Séléka, se sont également livrés à des attaques de grande ampleur contre des civils chrétiens.

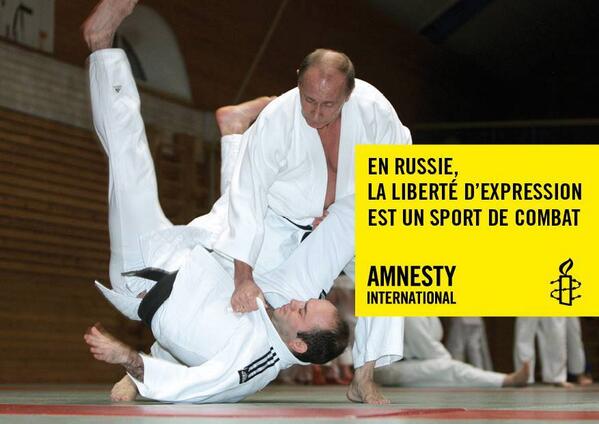

2012 : modification de la loi réglementant les manifestations de rue imposant de nouvelles restrictions aux événements publics et de nouvelles sanctions aux organisateurs. En 2012, près de 4 000 personnes ont été arrêtées lors de 200 manifestations à Moscou et dans la région de la capitale.

2012 : modification de la loi réglementant les manifestations de rue imposant de nouvelles restrictions aux événements publics et de nouvelles sanctions aux organisateurs. En 2012, près de 4 000 personnes ont été arrêtées lors de 200 manifestations à Moscou et dans la région de la capitale. informations jugées « extrémistes » par le parquet. Une nouvelle étape dans la dérive liberticide russe en matière de liberté de l’information en ligne : à aucun moment la procédure de blocage des sites ne sera désormais contradictoire. Le propriétaire du site concerné ne sera informé du blocage qu’a posteriori par l’hébergeur, et tenu de supprimer sans délai les contenus incriminés.

informations jugées « extrémistes » par le parquet. Une nouvelle étape dans la dérive liberticide russe en matière de liberté de l’information en ligne : à aucun moment la procédure de blocage des sites ne sera désormais contradictoire. Le propriétaire du site concerné ne sera informé du blocage qu’a posteriori par l’hébergeur, et tenu de supprimer sans délai les contenus incriminés. sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs». Au moins 3 personnes ont été condamnées à des amendes.

sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs». Au moins 3 personnes ont été condamnées à des amendes. La xénophobie et le racisme, en montée constante en Russie, en partie provoqués par le discours des autorités souvent intolérant et discriminatoire, conduisent à de véritables pogroms dans diverses régions de la Russie et à une exploitation en toute impunité des milliers des migrants. Chaque année, plusieurs dizaines de personnes trouvent la mort dans les rues de Russie suite à des agressions racistes.

La xénophobie et le racisme, en montée constante en Russie, en partie provoqués par le discours des autorités souvent intolérant et discriminatoire, conduisent à de véritables pogroms dans diverses régions de la Russie et à une exploitation en toute impunité des milliers des migrants. Chaque année, plusieurs dizaines de personnes trouvent la mort dans les rues de Russie suite à des agressions racistes. Le recours à la torture et aux mauvais traitements est présent à tous les stades de la chaîne pénale russe, depuis l’arrestation jusqu’à l’exécution de la peine en colonie pénitentiaire. Malgré les espoirs suscités par des réformes en cours, ce phénomène perdure grâce à l’impunité et à l’absence de volonté politique au plus haut niveau de prévenir et réprimer la torture.

Le recours à la torture et aux mauvais traitements est présent à tous les stades de la chaîne pénale russe, depuis l’arrestation jusqu’à l’exécution de la peine en colonie pénitentiaire. Malgré les espoirs suscités par des réformes en cours, ce phénomène perdure grâce à l’impunité et à l’absence de volonté politique au plus haut niveau de prévenir et réprimer la torture.

Les autorités haïtiennes ont rouvert des poursuites pénales contre l’ex-dictateur il y a trois ans, peu après son retour au pays, le 16 janvier 2011, faisant suite à un exil de 25 ans en France. Il était accusé de graves violations des droits humains, notamment de meurtres et de torture à l’encontre d’opposants politiques, ainsi que de corruption. Cependant, la procédure est au point mort depuis près d’un an.

Les autorités haïtiennes ont rouvert des poursuites pénales contre l’ex-dictateur il y a trois ans, peu après son retour au pays, le 16 janvier 2011, faisant suite à un exil de 25 ans en France. Il était accusé de graves violations des droits humains, notamment de meurtres et de torture à l’encontre d’opposants politiques, ainsi que de corruption. Cependant, la procédure est au point mort depuis près d’un an.