La France vit depuis deux mois et demi sous le régime d'état d'urgence. Sa mise en œuvre se déroule sous l’œil inquiet de plusieurs acteurs politiques ou issus de la société civile. Enquête.

Lorsque François Hollande apparaît sur les écrans, le 13 novembre dernier juste avant minuit, l’assaut du Bataclan n’a pas encore été lancé. Le président de la République, costume et cravate sombres, annonce que «l’état d’urgence sera proclamé sur l’ensemble du territoire ». Peu de téléspectateurs, à cet instant où terreur et gravité dominent, comprennent exactement ce que cette mesure recouvre. Ni en quoi cet « état d’urgence » se différencie de « l’état de siège » prévu par la Constitution.

Encadré par une loi de 1955, votée dans le contexte de la guerre d’Algérie, l’état d’urgence confère des pouvoirs de police exceptionnels aux autorités civiles, pour faire face à un « péril imminent ». Au nom de cet impératif d’ordre public, le pouvoir exécutif dispose d’un arsenal de mesures restreignant les libertés fondamentales : perquisitions de jour comme de nuit sous l’autorité du préfet, assignations à résidence, interdictions de la circulation et des manifestations, fermetures provisoires de salles de spectacles et autres lieux de réunions. Appliquée en 1955, la loi est à nouveau utilisée en 1958 et en 1961, alors que le pouvoir gaulliste craint des coups d’État. Puis en 1985, suite aux troubles en Nouvelle-Calédonie. Et, plus récemment, en 2005, quand les banlieues françaises s’embrasent. Pour le prolonger au-delà des douze jours autorisés d’office, il faut légiférer.

Le 20 novembre 2015, à l’unanimité moins six voix, l’Assemblée nationale renouvelle l’état d’urgence pour trois mois et en profite pour moderniser un texte vieux de soixante ans. Le contrôle de la presse est abandonné, malgré l'amendement déposé par une vingtaine de députés souhaitant le maintenir, tandis que l’Assemblée nationale et le Sénat obtiennent un droit de regard permanent sur les décisions gouvernementales. Cette modification de loi est alors critiquée par Amnesty « en ce qu’elle étend considérablement le champ des personnes pouvant être visées par les mesures de l’état d’urgence », souligne Jeanne Sulzer, d’Amnesty France.

LES PRÉFETS RATISSENT LARGE

Dès les premiers jours, le ministère de l’Intérieur joue la transparence sur les chiffres, rend public le nombre de perquisitions administratives menées et d’assignations à résidence prononcées. Il y est encouragé par la commission des lois de l’Assemblée nationale, présidée par Jean-Jacques Urvoas (député PS du Finistère). Elle se donne les pouvoirs « inédits » d’une commission d’enquête pour contrôler l’application de l’état d’urgence : courriers à Bernard Cazeneuve, déplacements à travers la France, auditions de responsables policiers et judiciaires (la presse étant mise à l’écart malgré les engagements initiaux). Au 7 janvier, 381 personnes ont été assignées à résidence et 3 021 perquisitions administratives ont eu lieu sur l'ensemble du territoire. Sont-elles toutes justifiées ? Il est légitime d’en douter. Les préfets ratissent large, sans prendre la peine de motiver leurs recherches. Sur les ordres de perquisition, une formule standard s’impose : « il existe des raisons sérieuses de penser » qu’à cet endroit « se trouvent des personnes, armes ou objets liés à des activités à caractère terroriste ».

Ce leitmotiv s’applique à toutes les situations, au jeune homme soupçonné de vouloir partir en Syrie comme aux maraîchers bio de Dordogne, en passant par le restaurant halal Pepper Grill de Saint-Ouen-L’Aumône. Avec deux mois de recul, les résultats de ces perquisitions s’avèrent pourtant maigres. Certes, 500 armes ont été saisies, 316 personnes placées en garde à vue et 197 font l’objet de poursuites judiciaires. Mais seulement quatre enquêtes antiterroristes1 ont été ouvertes (une seule mise en examen), ce qui montre une réelle déconnexion entre les motifs de l’état d’urgence – répondre à une menace terroriste imminente – et les banales affaires de droit commun qu’il permet de découvrir. Pour mettre la main sur des fusils de chasse détenus sans permis, de la drogue ou des objets volés, malmener à ce point les libertés publiques n’est pas nécessaire. Le ministère de l’Intérieur se félicite toutefois des infractions découvertes. La police reconnaît seulement deux méprises dont l’une aux conséquences graves : lors d’une intervention du Raid, à Nice, une fillette de 6 ans a été blessée par des éclats de la porte enfoncée, les policiers s’étaient trompés de palier.

DES VIGIES CITOYENNES

En parallèle du décompte officiel, qui permet de se faire une idée sur l’ampleur des opérations de police, plusieurs initiatives citoyennes visent à examiner le déroulé concret des perquisitions. Pour mettre des visages et des récits sur ces chiffres. La Quadrature du Net crée une page Web collaborative pour signaler « de possibles abus ou dérapages ».

Au sein d’Amnesty Marco Perolini et Dominique Curis jouent ce rôle de vigies. Leurs armes : une veille intensive sur les médias et les réseaux sociaux, des témoignages spontanés et des contacts avec des avocats. « Nous cherchons à croiser et à vérifier les informations, à recueillir des témoignages directs », explique Dominique Curis. Sans prétendre à l’exhaustivité, vu le nombre de cas, elle remarque des points communs entre ces perquisitions « très intrusives et parfois très violentes » : des critères flous « sans lien avec la sûreté nationale » et des perquisitionnés réticents à témoigner parce qu’ils sont « affectés par l’image que cela renvoie ».

L’attitude des policiers, très variable, « semble laissée au libre arbitre des forces de police ou du préfet », poursuit Dominique Curis. Si certains habitants, malgré le choc causé par l’intrusion, soulignent que les enquêteurs sont restés « respectueux », d’autres rapportent « des propos inacceptables ». Bernard Cazeneuve a pourtant appelé les policiers et gendarmes, dans une circulaire, à se montrer « exemplaires ». Dans le prolongement de la réflexion sur l’antiterrorisme entamée depuis les attentats de Charlie Hebdo, les travaux menés par Amnesty France doivent « alimenter notre analyse indépendante sur l’application de l’état d’urgence, et bien sûr contribuer à améliorer les droits des personnes », précise Dominique Curis.

MUSULMANS ET ÉCOLOS DANS LE COLLIMATEUR

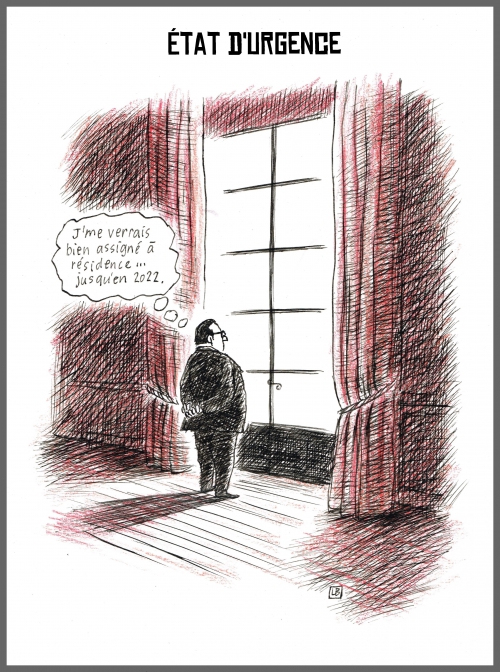

Certains assignés à résidence ont saisi le tribunal administratif pour faire annuler la mesure, qui entrave leur liberté d’aller et venir : jusqu’à trois pointages par jour, l’interdiction de quitter leur commune et l’obligation de rester chez eux entre 20 heures et 6 heures du matin. Au total, 116 recours ont été déposés, mais la justice n’en a suspendu que quatre. Une poignée d’autres a été levée par le ministère de l’Intérieur lui-même, parfois la veille de l’audience devant le tribunal. Si la plupart des assignations à résidence concernent des musulmans considérés comme « radicalisés » par les services de renseignement, sans autre limite de durée que la fin de l’état d’urgence, 27 militants écologistes ont subi le même traitement le temps de la COP21. Le ministère de l’Intérieur a estimé que pendant cette période ils risquaient de se rendre à des manifestations, voire de se livrer à des violences, et donc de distraire les forces de l’ordre de leur mission principale du moment, à savoir la lutte contre le terrorisme. La même logique, disproportionnée, prévaut lors de la manifestation prévue le 29 novembre sur la place de la République et finalement interdite. 316 personnes ayant décidé quand même d’y participer sont placées en garde à vue.

LE JUDICIAIRE RÉDUIT À LA PORTION CONGRUE

« Nous n’avons aucune raison d’être optimiste », déclare le procureur de la République de Paris, François Molins sur France Inter, le 8 janvier, au sujet des risques d’attentats futurs. Sa mise en garde pourrait aussi s’appliquer aux chantiers législatifs en cours. Sans parler de la déchéance de nationalité, si contestée au sein même de la majorité, les attentats du 13 novembre ont entraîné une véritable fuite en avant d’un gouvernement désireux de prouver sa détermination. L’exécutif prend le pas sur le judiciaire, et l’autorité administrative sur le juge. Cette tendance de long terme laisse craindre une acculturation progressive aux mesures d’exception. Que l’état d’urgence soit prolongé ou non au-delà du 25 février, la réforme pénale – dont une partie pourrait être mise en place par ordonnances – prévoit d’ores et déjà de donner plus de pouvoir aux parquets et aux préfets, au détriment du juge judiciaire. Il s’agit de faciliter les perquisitions de nuit à l’initiative du procureur, les contrôles d’identité et les fouilles, ou encore de permettre aux préfets de prononcer des assignations à résidence hors état d’urgence. Puisque la loi sur le renseignement a légalisé, l’an dernier, des pratiques de surveillance intrusives autrefois clandestines, la police judiciaire et les magistrats antiterroristes réclament désormais les mêmes prérogatives. Ainsi s’opère le glissement des méthodes du renseignement à l’antiterrorisme, puis de l’antiterrorisme à la criminalité organisée et jusqu’au droit dit « commun ». Dans cette logique, plus besoin d’état d’urgence : il sera permanent.

— Camille Poloni

(article tiré du site d'Amnesty International)

Commentaires

Au 22 janvier, l'état d'urgence s'était traduit pas 3.189 perquisitions administratives qui avaient donné lieu à ... 200 poursuites judiciaires ! Tout ça pour ça, pourrait-on dire. Dans ces conditions, une prolongation de l'état d'urgence après le 26 février serait une véritable honte à laquelle toute personne attachée à la défense des libertés individuelles doit absolument s'opposer...