Ce n'est pas l'homme qui a créé le tsunami, mais le grave accident de Fukushima est bien la conséquence d'erreurs humaines.

La commission d'enquête officielle vient de rendre son rapport définitif et il est accablant pour le gouvernement japonais, les agences de contrôle et l'entreprise Tepco en charge des centrales.

« L'accident à la centrale nucléaire de Fukushima est le résultat d'une collusion entre le gouvernement, les agences de régulation et Tepco, et le manque de gouvernance de ces instances. »

Actuellement le retour à la normale est loin d'être assuré. Il faut rappeler que des milliers d'hectares ont été contaminés et 150 000 personnes ont du évacuer la zone.

Le démentèlement des centrales va prendre des dizaines d'années, l'homme ne pouvant intervenir directement tellement la radioactivité reste élevée près des centrales.

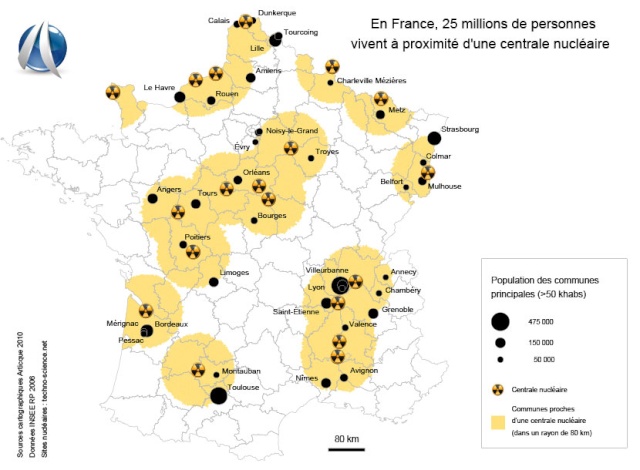

Pour nous rassurer, on a entendu en boucle l'argument suivant : ce n'est pas un accident nucléaire, c'est un tsunami qui ne peut pas se produire en France.

On peut admettre que la probalité d'un tsunami est très faible dans notre pays. Mais les failles mises en avant par le rapport japonais touchent aux mesures de sécurité et à la gestion de l'accident. Pour une autre cause initiale, nos centrales seraient-elles mieux préparées ?

On peut en douter quand on sait que l'accident de Fukushima a obligé l'autorité de sûreté nucléaire française à revoir son jugement sur toutes les centrales et à demander de lourds travaux de mise en conformité.

Ce qui veut dire que des failles importantes existaient et continuent d'exister et que les autorités ne sont pas capables d'anticiper.

L'exemple type est le manque d'un poste de commandement opérationnel, qui devrait être autonome et protégé en cas d'accident grave : personne ne l'avait demandé avant Fukushima.

Les auteurs du rapport écrivent :« La commission a relevé une ignorance et une arrogance impardonnable pour toute personne ou toute organisation travaillant dans le domaine du nucléaire. Nous avons découvert un mépris pour la sécurité du public. »

Bien entendu cela s'applique au Japon, pays sous-développé et peu habitué aux technologies avancées. Il est certain que cela n'est pas concevable en France.

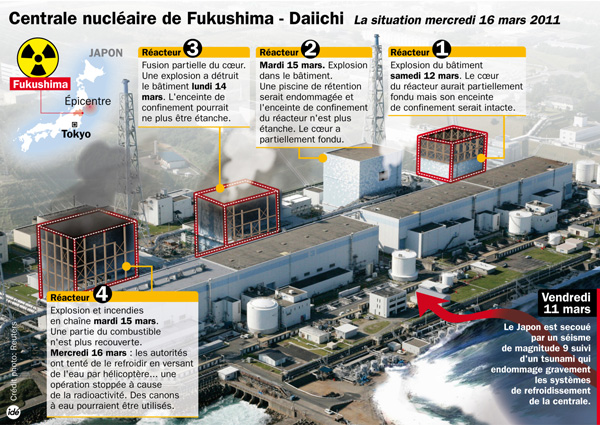

L'enregistrement de tels niveaux de radiations, dix fois supérieurs à ceux relevés dans les deux autres réacteurs, 2 et 3, très endommagés aussi, s'expliquerait selon Tepco par le fait que le combustible qui a fondu dans le réacteur N° 1 est plus abîmé que dans les autres unités du site.

L'enregistrement de tels niveaux de radiations, dix fois supérieurs à ceux relevés dans les deux autres réacteurs, 2 et 3, très endommagés aussi, s'expliquerait selon Tepco par le fait que le combustible qui a fondu dans le réacteur N° 1 est plus abîmé que dans les autres unités du site. autorités locales s’opposent à leur redémarrage, car elles sont conscientes du risque qui continue de planer sur le Japon – un nouveau séisme ravageur n’est pas à exclure dans les prochaines années, et la situation à la centrale de Fukushima Daiichi reste très préoccupante, bien loin de toute « reprise de contrôle » contrairement à ce que voudrait faire croire Tepco, en particulier en ce qui concerne la piscine du réacteur n°4 [

autorités locales s’opposent à leur redémarrage, car elles sont conscientes du risque qui continue de planer sur le Japon – un nouveau séisme ravageur n’est pas à exclure dans les prochaines années, et la situation à la centrale de Fukushima Daiichi reste très préoccupante, bien loin de toute « reprise de contrôle » contrairement à ce que voudrait faire croire Tepco, en particulier en ce qui concerne la piscine du réacteur n°4 [

Une industrie qui fonctionne sans assurance

Une industrie qui fonctionne sans assurance l'ampleur d'un tsunami,alors que la possibilité d'une vague de plus de dix mètres était connue. Mais ce risque a été considéré comme faible (et le coût des mesures a du être considéré comme trop élevé).

l'ampleur d'un tsunami,alors que la possibilité d'une vague de plus de dix mètres était connue. Mais ce risque a été considéré comme faible (et le coût des mesures a du être considéré comme trop élevé).